摘要:1963年一个越南僧侶释广德的自焚案与最近在卑诗省(2021年)的一名父亲被法院和国家机构强逼他接受自己十几岁的的女儿进行药物变性的案件之间存在着重要又惊人的相似之处。这两起案件都使人们感到绝望,他们的权利被一个强大的国家机器所践踏,被一个冷漠而腐败的机构所忽视,而媒体们则集体失语。

陌生而遥远的记忆

“[公民抗命]一种试图制造危机并建立具创造性张力的行为,以致让一个一直拒绝谈判的社会被迫面对这一问题。它试图使问题变得戏剧化,以至于不能再被人忽视。”-马丁路德金。

释广德(Thích QuảngĐức)的故事以及马尔科姆·布朗(Malcom Browne)为他在越战期间令人震惊的自焚行为拍摄的那张照片,从我看到它的第一刻起就一直无法忘怀。

这张照片(见下图)里的人是越南大乘佛教和尚释广德,他于1963年6月11日在繁忙的西贡公路交叉路口的一个政治抗议活动中自焚。这是一起20世纪令人震惊的媒体事件。时任的美国总统约翰·肯尼迪(他本人只再多活了五个月),当时对这张照片说:“历史上没有新闻图片在世界范围内引起过如此大的轰动。”

尽管越南战争中出现了许多令人不安的影像,但关于释广德的影像及其代表的东西却有些独特而令人不安的超现实主义意义。

与人类历史上的其他图像不同,释广德平静地坐在他自己创造的人间地狱之中,那一刻,整个世界仿佛停止了。那个时代其他现在著名的图像几乎无一例外地描绘了对一个人所做的事情,在这种情况下,这是一个人对自己做的一件可怕的事。这张照片在全球范围内的影响是巨大的。片刻之际,世界各地的人们同时把手放在嘴上,变得沉默了。是什么使一个人做着如此恐怖的事情,却又如此明显地镇定自若呢?

纽约时报的戴维·哈尔伯斯塔姆(David Halberstam)是为数不多在场的记者之一,他写道:“我太震惊了,震惊到连哭泣也不行。太困惑了,以至于不能做笔记或问问题,甚至不能思索……。他连肌肉都没有跳动一下,没有发出一点声音,他的外向沉着与周围哭泣的人们形成了鲜明的对比。”

为什么有人会因为政治原因而把自己活活烧死?有什么理由可以解释这种极端的自我毁灭行为?这个人是谁,是什么促使他这么做?

为了了解释广德事件与我今天在卑诗省所涉及的一个案件的关系,您必须了解它当时的政治形势。释广德和他的和尚们已经拼命抗争了一段时间了,以使腐败且看似冷漠的全球媒体关注当时天主教主导的南越吴廷琰政府对越南佛教徒的宗教压迫。1963年5月8日,禁止悬挂宗教旗帜的禁令导致佛教徒在顺化市进行了大规模的抗议活动。约九千人参加了这场抗议活动,最终因不明原因的爆炸声,警察和军事人员向人群开火,造成9人死亡,多人受伤,其中包括两个被压在政府装甲运兵车车轮下的孩子。

南越政府将顺化大屠杀归咎于越共,全球媒体对事件视而不见或未能给予应有的关注。美国驻南越大使与吴廷琰政府一鼻孔出气,称政府的解释“客观,准确,公正”,而全球许多媒体都在重复这样的观点。

媒体和政府的不诚实或冷漠成为越南佛教徒所面对的一个非常迫切和令人沮丧的问题。政府现在公开屠杀佛教示威者,而媒体则无视它甚至帮政府做宣传。的确,上述《纽约时报》的戴维·哈尔伯斯塔姆(David Halberstam)是6月11日在西贡参加新闻发布会的少数记者之一,他本人当时也巧妙地暗示,顺化抗议活动可能与共产主义者有关,并且造成了人员伤亡是由人群中的特工挑衅者造成的,而不是政府的军队的责任。

佛教徒如何让很大程度上漠不关心的媒体给予他们的处境应有的关注呢?当然,这个问题以很戏剧性(译者按:很悲剧性地)地得到相当大的解决,但我们应该明白这不是一个偶然性自发的事件,而当天自焚现场其实只有少数几位国际记者在场。

释广德的自焚是迫使国际媒体予以关注的计划的一部分。

如果仔细观察照片,您会看到其他和尚带着照相机走来走去。该活动是精心策划的。该计划的确奏效,世界媒体也给予了关注,因为当一个人为了抗议不公正而自焚时,很难忽略如此戏剧性的事情。

同年晚些时候,几名模仿者也自焚,但没有得到同等的关注。实际上,越南的一位官员说,她将“拍拍我的手,出席参加另一场和尚烧烤表演。”但这种轻浮的态度并未被世界其他国家所接受,释广德的牺牲最终还是引发了一系列的事件,甚至最后导致了南越吴廷琰政府的垮台。我们必须理解这一事件的关键是它迫使全球媒体引起关注,引起了公众舆论的转变,并最终带来了改变。

具有讽刺意味的是,我曾在卑诗省参与的一个案例与释广德事件有着那么的共同点,今天我又回到了这个故事。它具有一些相同的基本特征-尽管其结果并没有像释广德的案件那样极端或令人震惊。父亲的名字以“Clark Kent”的名字来代替,在法庭文件中他以“CD”的匿名缩写来称呼他。他被迫违背自己的意愿去认同,甚至协助制药集团对他的女儿进行性别从新分配。而他对这些事的反应,及所引申出来的一些问题,把我们指向一些完全相同的动机和答案。

跨性别意识形态的兴起及其抵抗

“我们的未来从来没有比现在更不可预测,我们竟然如此依赖及相信那些不依靠常识和自身利益规则的政治力量-如果按照其他世纪的标准来判断,这些力量看起来是那么的疯狂。”-汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)

2021年3月20日这一天,我的电话响了,电话那端传来了卑诗省还押拘留所的录音信息,这个场所实际上是一个关押临时囚犯的地方,直到他们面临审判为止。我收听到了一段免责声明,说该通话将被录音并接受审核,问我是否同意。在接通来电者的正式通话之前,我必须同意这些条款。我同意了。随后电话那端传来了一个我于2018年12月首次遇到的那个男人的声音:“你好,Jenn?”

对我来说,这是真是一次超现实的经历,因为其实我非常了解这个人,而且我知道他对任何人都没有什么威胁,可是现在却是从监狱里给我打的这个电话。尽管这事的发生比预期的要早,但实际上,我对这种悲惨的情况终于来临并不感到完全惊讶,因为我已一早预测到了。要了解当今卑诗省发生的这场悲剧-而这个悲剧我认为应该在世界上每个立法机关和法庭的走廊中回荡。我需要让读者重新开始,简要概述一下现在臭名昭著的AB诉CD案是如何走到今天这一步的。而我,直接介入了其中。

简要的背景资料

首先,对于可能不熟悉此案或我是谁的读者。我应该提供一些简短的背景信息,不仅涉及此案,而且还涉及我自己以及我一直在为什么而奋斗的原因。因为自从故事出现在任何法官面前以来,我就一直直接参与了其中,而且我的确在2018年12月就撰写了这起案件的第一个故事。虽然我不想再深入解释所有复杂的那些细节,但我相信这是当今世界上最重要的法律和政治主张之一,它应该得到一些适当的空间和关注。

AB诉CD一案不仅指出了现代跨性别意识形态和政治方面最令人关注的内容,而且还指出了第四和第五阶层(媒体)在提醒公众注意不公正和捍卫真理方面的完全失败。可以说,在AB诉CD案中最终发生的绝望行为是60年前导致释广德其绝望行为的相同基本挫败感和力量所推动的,我将在适当的时候加以说明。

我是一名现年56岁的跨性别人士。我是男性。我有时会以雌雄同体的方式向世人展示,但是我从未认为我这样的展示能或有可能改变我的性别。虽然有的时候我确实想成为一名女性,但我从来没有达到要拒绝承认我自己的生理现实的程度。因此我选择了扮演性别角色而同时又不否认现实。我可以是一个男性,也可以是一个跨性别者,“跨性别者”只是指一种行为方式。我相信这是表达跨性别人士身份的唯一健康方法,不仅对自己,而且对社会也是如此。下面的故事将为您说明不这样做的危险。我们可以在这个世界上做任何想做的事,但为了所有人(包括我们自己),我们必须始终与真理保持联系,尤其是涉及法律和青年教育方面。

我参与了有关跨性别问题的政治辩论,至今已经四年了。我利用自己的学术背景研究和撰写批评了所谓的“跨性别阴谋”的文章,我对社会上男性变为女性(反之亦然),以及在这个过程中对我们孩子的洗脑手段和造成的困惑表示了坚决的反对,更不用说这些过程中在暗中推动的令人不安的极权主义色彩了,我在我广泛阅读的论文《Synanon》中讨论过,《洗脑游戏》,以及“现代跨性别激进主义”。

我自己作为一名跨性别人士,当然从未反对成年人可以自由享有世界上喜欢的着装或表达自我的权利。但我相信,与这种行为相关的压力和困惑太多,未成年人是无法充分处理和理解的。因此我一直认为,改变性别最好是成年人的选择。

我进一步认为,特别是让未成年人的在医学或药物中进行“性重新分配”应是非法的,因为这会带来永久性的改变生命的后果。我认为通过使用“确认性别”的药物对我们的年轻人进行大规模的化学绝育是一种医疗犯罪,尤其是当您了解为跨性别的年轻人所做的一些人口统计数据信息后。

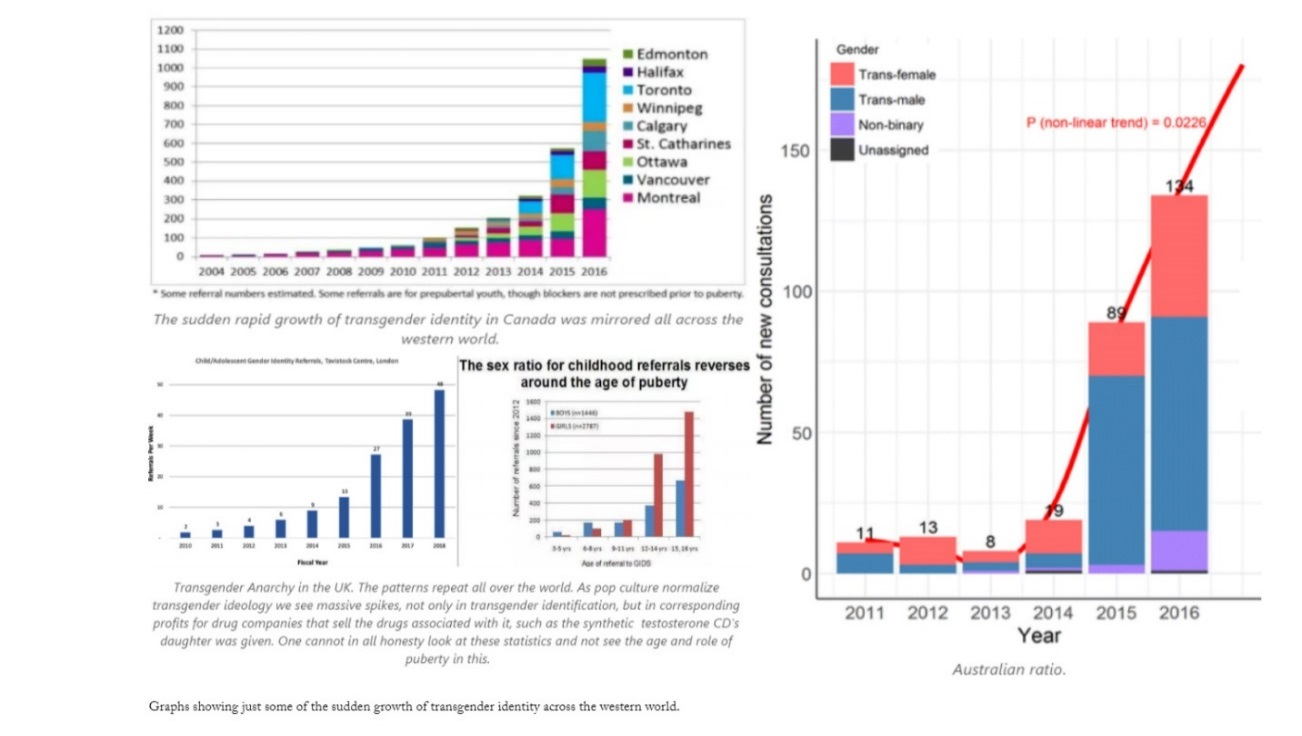

在过去的五到六年中,被确认为跨性别人士的未成年人数量已经大大增加。这个事实本身就应该引起人们的严重关注,但是当您开始分析哪些儿童被识别为跨性别人士时,这一事实就变得更加令人震惊。根据一项研究,有52%的“性别焦虑症”青年(未成年人对自己的生理性别做反向认同)除性别焦虑症外还患有一种或多种DSM列出的精神疾病。其他许多研究也得出了相同的基本发现,换句话说,这些都是有着心理困扰的年轻人。

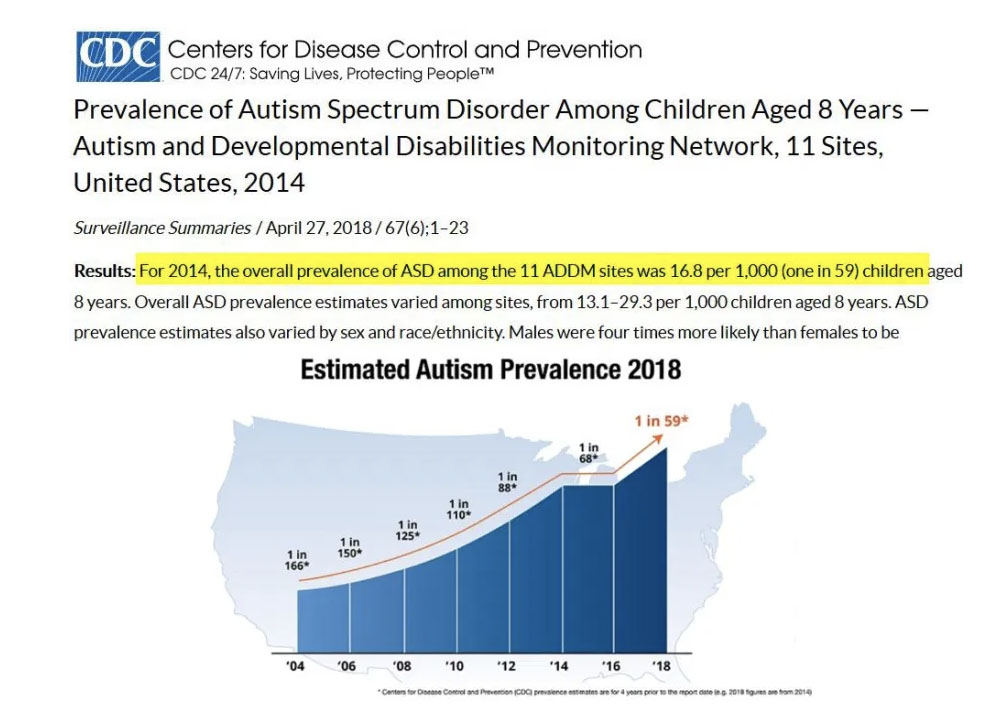

各种研究也许会有所不同,但测试有性别焦虑症的年轻人报告自闭症病率的范围从以前的8%到现在惊人的54.2%。但是,直到您意识到CDC统计普通人群中患自闭症患病率才只是1.7%时,这些数字才变得令人震惊。跨性别青年的自闭症比率平均约为30%,这应该令所有有思想的成年人震惊。没有一个认真的人会暗示性别不安会导致自闭症,但唯一合理的答案是,这些人是一些心理脆弱的儿童,他们在本质上沦为掠夺性意识形态的受害者,而这种掠夺性意识形态使他们成为制药集团的终身客户。而事实上,事情会变得比这更糟。

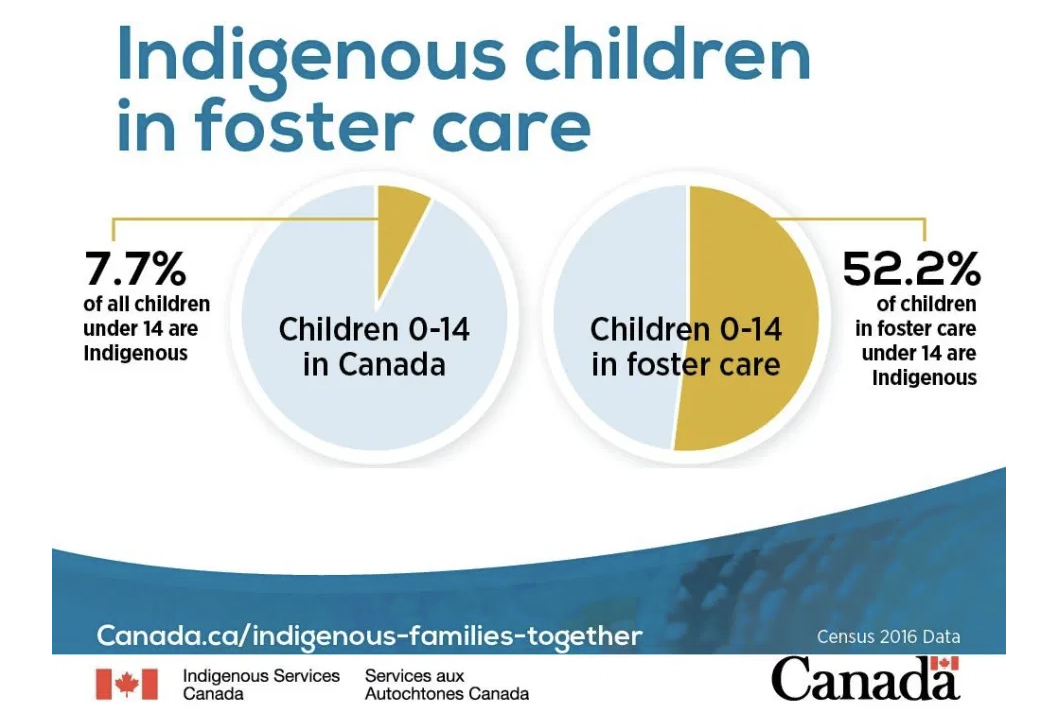

我是一名在卑诗省70年代住过几个寄养家庭的孩子。因此,当我得知卑诗省某跨性别专家说他有大约1000名儿童病人来自于省儿童与家庭发展部门设下管理的寄养儿童,我是多么的震惊。虽然我们无法确定这些数字是如何确定的,除非我们获得了我已经推动了两年的全国性的传票及信息公开权力。但我发现此信息令人震惊,并且使该主题对一个来自寄养家庭的我来说格外的触动及震撼。

该信息发布之时,卑诗省有大约6500名儿童受政府监管在各种寄养家庭中,因此,这表明在卑诗省接受政府照料的所有青少年中,有多达7.7%被视为“性别烦躁不安”(跨性别人士)。并且在至少一位医生的照顾下。有许多医生与这类年轻人打交道,因此可以合理地假设,在政府护理中,多达十分之一的年轻人可能被确定为跨性别者,而在普通人群中,只有200多名年轻人被医疗机构断定是跨性别者。这是一个惊人的数字。似乎再次遭受严重创伤和脆弱的青少年人正沦为掠夺性跨性别意识形态巨龙的受害者。但是,当您意识在政府监护的儿童中有52%的是原住民时,情况就变得更糟了。这唤起了人们对加拿大故意对原住民年轻人进行绝育的黑暗历史的记忆。

作为一名积极人士,我四年来一直在拼命地努力,以提高加拿大社会对这些令人震惊的事实的认识,以及我们学校在混淆儿童的性别认同方面所发挥的作用(通过SOGI 123等计划和其他遍及世界的类似计划),并使他们中的许多人成为制药集团的终身客户,这可能会对其身体造成永久性损害(包括绝育)。

我已经进行了无数次公开的演讲,解释了我们最脆弱的孩子如何被垃圾,利益冲突缠身的大型制药业操控的所谓科学研究导入歧途。我受到了激进的LGBT激进主义者的激烈对抗,他们将我保护孩子的努力描绘为某种程度上的偏见甚至荒谬地说我是跨性别恐惧症,而他们自己却口口声声强调那些对儿童进行的化学绝育是一件好事。

到2018年下半年,我一直在努力试图提高社会对这一切的认识,并已就该主题广泛发表一些文章.2018年春夏,我特别警告卑诗省的居民,《卑诗省婴儿法》和省地方卫生当局允许践踏父母权利,并允许儿童违背父母的意愿而进行性别转移。我在此不会像我以前写过的文章那样重新讨论所有这些细节,但是当时我的反对者称我为“恐惧贩子”,而且声称政府绝不会践踏父母权利,以使未成年人进行医学上的变性。当时我还没有意识到BC省早在2016年的一桩案件中就已经使用了《婴儿法》的条文做了判决,但这一事并未在媒体上报道,而且直到我从该案中获得并发布法院文件后,公众才知道这件事。截至2018年底,仍没有公开记录有人利用《婴儿法》的条文来压制父母在儿童进行医疗变性时的权利。这必须被改变。

从第一天起AB v CD案件及其所有的特性

在2018年12月上旬,当时的加拿大保守党候选人提名人安吉丽娜·爱尔兰与我联系。爱尔兰在Post-Millennial的文章中读了我最近的文章《性别意识的吹笛者》,其中我探讨了现代跨性别意识形态的一些更令人震惊的方面,以及它如何针对和影响儿童和青少年。该文章是为回应Tanya Granic Allen试图将性别意识形态拒之于安省学校门外的努力而写的。安吉丽娜(Angelina)知道我在这方面的积极性以及我是作家的事实,所以告诉我一个父亲,她知道他正在抵制女儿的“男性”配药及“性别重新分配”治疗,而且卑诗省儿童医院已经告诉他,作为父母,他无权过问孩子是否可以开始睾丸激素治疗,而这治疗过程将完全改变她的外表和生命。当我得知他的案子时,我立即采取了行动,因为我知道这几乎可以肯定地证明了我一直在警告人们的事情发生了。

我和安吉丽娜(Angelina)一起去了卑诗省那个人的住处,在那里他的大狗爱尔兰塞特犬向我打招呼,这只狗很友好,但显然没有意识到这样一个事实,那就是跳上我的脚并将他的爪子划过我的胸前时,他处于危险之中,我的脖子上戴着的一些衣物链条,我可不想成为了一个被爱尔兰塞特犬仇恨的人(尽管我有着爱尔兰的祖先)。幸运的是,这场灾难避免了,我的链子得以幸存,我和狗之间的爱与和平得以保留。

进去后,我遇到了那个人,尽管在卑诗省,这个人被人们称为“Clark”,或更常见的是“CD”(法院为掩盖家庭身份而给他分配的一组匿名姓名缩写),直到几个月后,当法院发布该案的禁令以保护该女孩和医生的身份和私人健康信息时,该姓名缩写才被分配给他。出于本文的目的,我将他称为CD,部分原因是我仍处于法院命令之下,不能透露涉及的任何当事方,除医生的姓名之外,我是不反对这些命令的。

CD是一名魁梧的的中年男子,曾是大瀑布城大学的曲棍球运动员,他告诉我,当他试图干预女儿开始使用异性激素的决定时,卑诗省儿童医院(BCCH)告知他,在他的女儿(法院已将其匿名命名为“AB”)注射身体和改变生命的男性睾丸激素,以使她的外表和声音听起来更像男孩这件事上,他们不需要他的同意。而他清楚知道这样的变化将是不可逆的,因此CD认为她应该等到成年后才做出如此重大的决定。

我不在此将在当月晚些时候为Post-Millennial,撰写的一篇文章中详细讨论了医疗专业人员和CD之间交流的所有细节详细描述了,读者可以自己回顾所有细节的故事。这是有关此案的第一个发表的故事,并引发了连锁反应,这使这个故事变成了全世界讨论的话题(不幸的是,主要是在加拿大境外),但简要的总结还是需要的。

AB的故事跟我过去多次听到的故事一样。在过去的几年中,她只是成千上万的年轻女孩之一,她对自己身体的变化以及与不适应自己的同龄人相关的心理压力而感到不舒服。经过多年与同龄人的社交摩擦和暗恋被拒绝之后,她开始自残,割伤自己并服用少量药物,导致她被父母送去了医院。

AB是卑诗省三角洲一所学校的学生,该学校秘密地主持了一个教育资源/计划的试点项目,该计划现在被称为SOGI 123(性取向和性别认同),表面上被称为反欺凌计划,但设计为普及性的(幼儿园至12年级)课程,其中包括教导孩子“性别重新分配”和性别变化是正常的,应予以庆祝。

我长期以来一直是SOGI 123和全球其他此类计划的反对者,认为计划中提供的材料是故意令人困惑的,尤其是对于我们最脆弱的年轻人而言,这可能会导致学校实质上制造变性儿童和青少年。AB的案件正好提供了支持我这些观点的直接证据(BC省最近其他备受瞩目的案件也是如此)。

AB在课堂上观看了推荐作为SOGI 123一部分的两部电影,一部是瑞典的纪录片,另一部是在卑诗省拍摄的题为《帅与雄伟》的影片,都是用情感主题和音乐巧妙地制作的,均以突然被认作男孩的年轻女孩为特色,剪掉他们的头发看起来像个男孩,然后更改名字。看完班里的电影后,AB回家剪掉她的长发,开始暗示她感觉像个男孩。

与LGBT激进主义者圈子所描述的反对者相反,CD并不是没有宽容度的偏执者。当他第一次了解女儿的变性愿望时,他尝试着尽可能多地了解她并与她一起商谈。但他极不喜欢这样的一些事实:三角洲学区一直在背后为他的女儿洗脑,培育和促进她的新性别认同,并给她起了一个新的男性名字,而这一切都没有征询他的意见。但是他没有公开反对她的变性行为。事实上,他还给她买了一个跨性别的旗子,允许她使用新的男性名字和打扮得像个男孩,当她想使用与女性向男性化转化有关的最具争议的一些装置时,他甚至没有抱怨(这是个人隐私,不适合提及,但必须说明,这些都表明了CD具有很强的容忍度。)

不幸的是,AB被转介给了IJ医生(名字被法院命令掩盖匿名),一位卑诗省主要的儿童性别心理学家,他比卑诗省其他任何心理学家将未成年人推荐给BCCH进行跨性激素治疗都多(尽管应该指出的是,他本人并未开处方或给予此类治疗,但他只是执行心理评估并确定患者是否准备好进行下一步),卑诗省儿童医院非常了解这位医生,因此认为他的建议不亚于黄金,因此让这个孩子迅速接受了睾丸激素注射。这是CD划清界限的地方,因为他知道此治疗过程可以为女儿终生绝育,并会永久改变她的身体和声音(同样,有关医生之间谈判的完整描述,请参见我的另一篇文章)。

CD认为他的女儿正经历着与被暗恋的年轻男老师拒绝有关的一个阶段,而且他认为他比任何心理学家,法官或医生都更了解她,所以他只是说:“不,因为医药方面的东西,你应该等到成年后才开始。”他不想让青少年的情绪化的焦虑决定让她去做一些她以后可能会严重后悔而又无法从中退缩的事情。这个时候,他与利维坦(Leviathan)的战斗正式开始了。

CD与机构的斗争以卑诗省儿童医院寄给他的信的形式开始,儿童医院告诉他,他和他的前妻在女儿决定开始注射睾丸激素时都没有发言权。医生和工作人员告诉他,根据《卑诗省婴儿法》第17条,他们认为他当时的13岁女儿是“成熟的未成年人”,“有能力”做出决定,并且有“同意接受治疗的权利”。这些决定属于孩子一个人……[并且]父母无法否决该决定。”

CD对此感到愤怒,坦率地说,他很难相信医院或国家可以以这种方式凌驾父母的权利。他立即在法庭上提交文件诉讼试图终止这个医疗程序,并同意与安吉丽娜(曾是他女友的朋友)和我本人会面,因为我是加拿大儿童医疗变性的主要反对者(请参阅我的对政府的一些询问)。当时他有信心自己可以在法庭上推翻这一决定,我紧张地笑了,说我不太那么自信。这导致了超过两年的法庭之争以及一系列极端和怪异的限制,最终我自己也被带到了被告席上。

可以说,法院裁定,根据《卑诗省婴儿法》的规定,该女孩和医生已充分表明她有权在未经父母同意的情况下开始治疗。包括在卑诗省最高法院的上诉在内的两年庭审没有改变任何决定,并导致法庭颁令禁止发布任何出版物以保护其女儿的身份和她的私人健康信息,甚至禁止公开引起争议的有关医生的身份。在后一种情况下,有关医生们收到了死亡威胁,并在庭上列举了美国的一起案件,一名愤怒的福音派男子谋杀了一名堕胎医生。法院认为他们的担忧是有道理的,所以也颁令禁止媒体报道他们的名字。

从1963年的越南到新千禧年的跨性别辩论:审查制度,虚假信息和媒体混淆

在越南战争期间,释广德和他的佛教僧侣们与我在积极行动中遇到的问题基本相同,至少在加拿大主流媒体方面,CD也将遇到。尽管付出了巨大的努力,并进行了无数次尝试来吸引媒体的注意,但僧侣们并没有让腐败的媒体关注他们的困境。他们有一个关于真正的不公正现象的重要信息,但媒体却不会报道。企图提高把跨性别医疗过程在对加拿大弱势儿童进行大规模绝育手段的认识的努力也遭到了媒体的类似冷漠,敌对和不诚实。

我在加拿大的活动中,其中涉及无数次向学区校务委员的演讲,与一些政治领袖的斗争,在全省各地的公开演讲(有些场所有针对我的大规模示威游行),以及在最高法院和人权法庭上,各种集会,我都在试图推进一个全国性的展开公开调查咨询工作。我在此过程中与各种媒体的成员进行了广泛的接触:左派主流媒体,右派主流媒体和一些替代媒体(包括基督教媒体)。我发现几乎所有这些媒体来源都对报道这个话题漠不关心或完全敌视。

实际上,加拿大最大的右翼媒体Postmedia和加拿大最大的左翼媒体Black Press都拒绝发布我的节目广告。一遍又一遍地,我和我与之共事的人被媒体完全忽略了,或者被完全歪曲了。

彻底的谎言和虚假的事情在外面传播,而我几乎从来没有被采访过,只有我的对手接受了采访,而他们对我的任何评论却都被视为真相。作为一个跨性别人士,我被认为是对抗LGBT的憎恶偏执狂,就是因为我人为不应该推进对年轻人的绝育手段。记者一遍又一遍地忽略我是一个跨性别人士的事实,好像那个细节称呼我为“跨性别人士”时没有什么区别似的,只是假装我是个顽固的“CIS”女人。(译者按,CIS是跨性别极端分子对认同自己生理性别人士的一个贬义称呼)

五所学院和大学,包括我的母校西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University),取消或拒绝我的演讲。两个城市政府拒绝向我租借设施。在维多利亚州的一次小型新闻发布会上,我呼吁政府对孩子的“性重新分配”进行调查之后,我被骚扰并被本质上构成LGBT暴民的人追赶到街上,他们朝我跑来尖叫。让我滚出城。

这只是许多怪异事件中的又一个,作为一个跨性别人士,被所谓要促进爱和包容变性人的人们妖魔化,并羞辱赶出城。无论是左派还是右派的各主要媒体都没有对此进行任何的报道。我已经无法计算我与媒体的有多少次争斗了,现在不是这样做的地方。但是必须注意,一直与我保持密切联系的CD也在同时为他的事情积极地在吸引媒体的注意。

也许最好的一次对儿童变性治疗的困惑与忧虑的展示是在UBC大学的一次演讲中。CD观看了我的这个演讲,因为这个演讲的内容多次提及了他的案件所揭露的对父母权利的践踏与剥夺。尽管其他五所大学取消了我的演讲,但UBC有一个非常严格的言论自由政策,因此他们无法阻止我在校园里演讲。

UBC是卑诗省的顶尖大学,也是在促进LGBT包容性教育和政策方面领先的一所加拿大大学,这让各种LGBT激进组织变得非常激动,我实际上是在加拿大的SOGI 123和LGBT教育的中心里发表演讲。为了取消该演讲,他们施加了巨大的压力。(译者按,译者亲身参加了这场演讲,激进分子上台捣乱后拉动消防警钟,企图赶走在会场的参加者,尽管演讲是合法租用了UBC的一个场地)。媒体上充斥着我在煽动仇恨的报道,却完全没有对这些指控提供任何支持的证据,而且他们无视一些法律专家的说法。我只是被简单地宣布为一名偏执狂,根本没有机会做出回应。

UBC确实在最后一刻试图阻止这场演讲,而这种形式是在活动发生前两天突然宣布他们将我的保安费提高了三倍的情况下进行的。他们要求在24小时内支付1250元的安全保证金,否则他们将取消演讲,这是在本来已经很昂贵的租赁费用之外的,而这项演讲的入场费仅为5元,以鼓励更多的人参加。幸运的是,与支持者和我的共同赞助人克里斯·麦凯(Chris McCay)一起,我们得以筹集到这笔钱,并让演讲得以进行。

演讲的那天,一大批抗议者和Antifa成员再次蜂拥而至,阻塞了入口,并恐吓来参加的人。高昂的保安费却没有阻止Antifa成员进入了会场范围,然后他们当然引起了骚扰,并拔出了火警警报并清空了建筑物(您可以在我的《疯狂的六个月》纪录片中看到UBC的混乱镜头)。我的演讲后不久,温哥华骄傲协会宣布,因容许我在UBC大学租用场地做演讲,他们把UBC大学从2019年的骄傲游行中逐出。UBC作为加拿大首屈一指的LGBT权利和教育捍卫者被从举世闻名的温哥华骄傲游行中驱逐出来,就只是因为他们允许一个跨性别人士在校园里谈论儿童医疗变性的危险。

UBC从“骄傲游行”中被赶出,这件事在整个加拿大引起了强烈的风暴。发生了什么事情?为什么以这种方式对待UBC?骄傲协会执行理事彻底撒谎并诽谤我说:“众所周知,詹妮·史密斯(Jenn Smith)发表仇恨言论和歧视性谈话,”她再一次没有提起我是一个跨性别者的事实。他们说,由于UBC允许校园内有“反跨性别”仇恨演说者,他们别无选择,只能将UBC踢出游行队伍。

整个加拿大的数百家媒体,广播,电视,线上直播媒体都报道了这个故事,甚至总理贾斯汀·特鲁多也被幕僚简要介绍了这件事的发生,以便他到卑诗省的一行时可以对媒体有所准备。您可能会想到加拿大各地数百名报道UBC从《骄傲游行》中被踢出的记者,至少其中应该有一些人会有兴趣来了解一下这个引起这一惊人事件的跨性别者到底是谁,但是在所有这数百个报道中没有一个人,一个记者或一个新闻机构与我联系过进行采访。没有一个。我的所有反对者都在接受访问,谈论我,但没有人在跟我说话,更重要的是,没有任何人在讨论我的演讲内容。CD沮丧地看着所有这一切,只能摇了摇头,因为那时他才刚刚开始努力使自己引起媒体注意,而他也开始遭遇了类似的阻力。

到2020年,我和CD以及安吉丽娜·爱尔兰(Angelina Ireland)有了一个想法,就是创建一个名为

Caenis Foundation的基金会的想法,以帮助父母和其他人应对因反对未成年人进行医疗变性而来的压力(这个想法至今尚未得到解决。完全实现并仍处于萌芽状态)。在这方面,我们还开始考虑共同努力,向卑诗省和加拿大政府施加压力,对未成年人的变性进行调查,特别是涉及包括寄养儿童在内的弱势未成年人。2020年晚些时候,我参加了卑诗省省选,在维多利亚省教育部长的选区与其竞选省议员议席,目的就是以SOGI 123要向他提出质疑,并借此提高公众对正在发生的事情的认识。

CD同意为竞选活动提供帮助并在我竞选活动中的一场演讲中发言。这个竞选活动在维多利亚市希尔顿酒店举行,但是媒体再次忽略了这些努力。他们忽略了我们发出的新闻稿,尽管卑诗省珍贵的教育课程资源SOGI 123的主要批评对手正与省教育部长竞争议员席位。当宣布AB v CD案中的父亲将发表讲话以支持我的竞选活动并在豪华的希尔顿酒店发言时,新闻界也完全忽略了这一点,即使他们收到了邀请,事实上整个选举也没有其他有趣的事情在发生。

而我,没有被邀请参加任何候选人的辩论,实际上是被故意排除在外的,我在报纸上排在最后,有时是唯一没有照片的人。在有关竞选的候选人的最初公告中,最大的当地报纸竟然把我是在哪个选区参选弄错了,并且还花了一周的时间去纠正了这一错误,这意味着几乎每个选择使用邮寄投票作为投票方式的人甚至都不知道我在哪个选区参选。我的选举牌子遭到破坏和盗窃,在竞选的最后一周也是最重要的一周,当我试图向当地候选人施加压力让他们容许我参加选举辩论时,Facebook莫名其妙地毫无原因暂停了我的帐号。Facebook这种做法让我竞选广告无法进行。我是整个卑诗省省选中唯一在竞选期间不被允许使用Facebook的候选人。CD再一次只能看着所有这一切,摇了摇头。

从2019年到2020年,当我在街头和跨性别文化战争的战壕中作战时,CD在法庭上进行着自己的斗争,他深深陷入一场极其繁琐又像地狱一般的法庭抗争之中。他可能最终必须接受这样一个现实,就是他的女儿现在是他的变性“儿子”,而且孩子的医学变性不太可能因为他的反对而停止。虽然如此,他仍然感到有义务继续争取自己作为父母的权利。幸好他得到了律师Carey Linde的无偿帮助,为他做了很多繁重的工作,尽管他们之间的关系,就像我与CD的关系有时很紧张。因此,他觉得自己不仅仅是在继续为自己和他的女儿做点什么,而且是在为其他父母和其他孩子继续战斗下去。

如前所述,法院已实施了发布禁令,以保护涉案关键人物的身份,禁令并不是要阻止媒体讨论此案及其细节,而是要确保在任何公开的场合讨论该案时,所有涉案的人都不被提及他们的姓名,尤其涉案女孩,及其父亲CD自己(因为他们有着非常独特的姓氏)甚至还有那些医生们。

我个人从来没有反对过关于禁止报道女孩名字或父亲名字的禁令,甚至在该事件被提交给法庭之前的2018年12月时,当我在《千禧年邮报》上发表第一个故事的时候,我都不愿透露父亲或女儿的身份,但我确实找到了这些医生的信息。所以当法院发布禁止报道医生的姓名时,我表达了强烈的反对。因为这些医生使用纳税人的钱,也积极参与了导致有关此问题的一些公共政策,因此,我认为他们的个人信息是应该被公众审阅的一部分。

法院最终尝试将重点转移到试图在该家庭中建立和谐,并让CD接受其孩子作为“男孩”的新身份。当时正在审理此案的马扎里法官担心,如果CD会反复使用女性代词和标识符指称他的孩子,这可能会对孩子造成情感上的伤害,因为她被诊断出患有“性别烦躁不安”(人在性别认同方面遇到情绪困扰)。

因此,他下令CD避免“用孩子出生时使用的名字来称呼AB,并且避免将AB称为女孩,无论是直接面对AB还是在与第三方提及孩子的时候。”CD自己无论如何都要避免在女儿面前使用女性称呼,以免伤害她。但与此同时,他其实也不想加强孩子的那种认为自己是可以改变性别的想法,他觉得那是一种幻觉。所以他有的时候会说漏嘴,而使用了女性的代词或名字来称呼她,这在法庭上引起了激烈的争论。

法官确信CD是在故意搞错AB的性别称呼,以否认她的身份并因此引起她的情绪压力。因此,法官建议CD这方面的任何进一步行为都应该可以被视为“家庭暴力”的一种形式。但是,这样的建议在发送给BC上诉法院后,被后者于2019年4月果断地驳回了,上诉法院拒绝了将此类言论视为家庭暴力'',而是颁布了一项家庭行为令'',该命令基本相同,但是在家庭法庭的范围内却添加了一些限制。

大家需要了解,行为命令不属于必须遵守《权利宪章》规定的法律程序,就像一个人在一间私人企业的行为其实不享有完全的言论自由一样。如果您在工作中说的一些话本来通常会受到《权利宪章》保护,但这些言论如果被认为会对公司造成损害的话,您仍然可能被解雇。家庭行为命令在某种意义上是相同的。例如,父亲可能会不断称自己的孩子超重-这种说法可能是正确的,并且在任何其他情况下都可能受到言论自由的保护,但在以下情况下是被禁止的家庭环境,以便为家庭带来和平并避免伤害儿童。这样的命令在家庭之外没有任何作用。

正是在这种情况下,上诉法院批准了一项针对CD的为期一年的行为令,旨在稳定家庭并让CD接受其孩子的新身份并且不致于对其情感造成伤害。应该指出的是,由于在线上散布着许多虚假信息,加拿大备受争议的法案C16与该裁决无关,事实上,即使在此案出庭的两年中也从来没有被引用过。如果有一个案例要提及这个有争议的C16法案,这个案子是可以的,但是C16没有在这个案件中被引用过。

我认为,下级法院和上诉法院在命令使用性别代词方面均犯了错误。他们应该做的是限制使用攻击性性别代词(假设他们认为这些代词是有害的)。现在,很多人坚持地认为,这种判决表明法院其实是偏向于跨性别意识形态的。尽管这一说法可能有些道理,但也必须考虑到像其他所有人一样,法院都在努力处理本质上是一种新现象的这么一个事实。这里犯的错误是,法院决定强迫父亲使用男性代词,而不是简单地禁止他使用女性代词,这正是CD试图做的。

保守派媒体事实上也对这个案件关注了一点,但他们似乎对追逐杰西卡·亚尼夫(Jessica Yaniv)的兴趣更大。杰西卡·亚尼夫(Jessica Yaniv)是一个非常奇怪但其实没什么影响力的跨性别人士。他所做的更像是场移动表演式的闹剧,他用拐杖攻击记者,四处奔波。他的电动滑板车和其他荒唐之事,其实在法律和社会层面上没有真正重要的意义。而AB v CD案则具有巨大的意义,相比之下却几乎没有引起人们的注意。

压倒真理和媒体的最终失败

“操纵现实的基本工具就是操纵文字。如果您可以控制文字的含义,则可以控制必须使用这些文字的人。”–菲利普·迪克(Philip K.Dick)

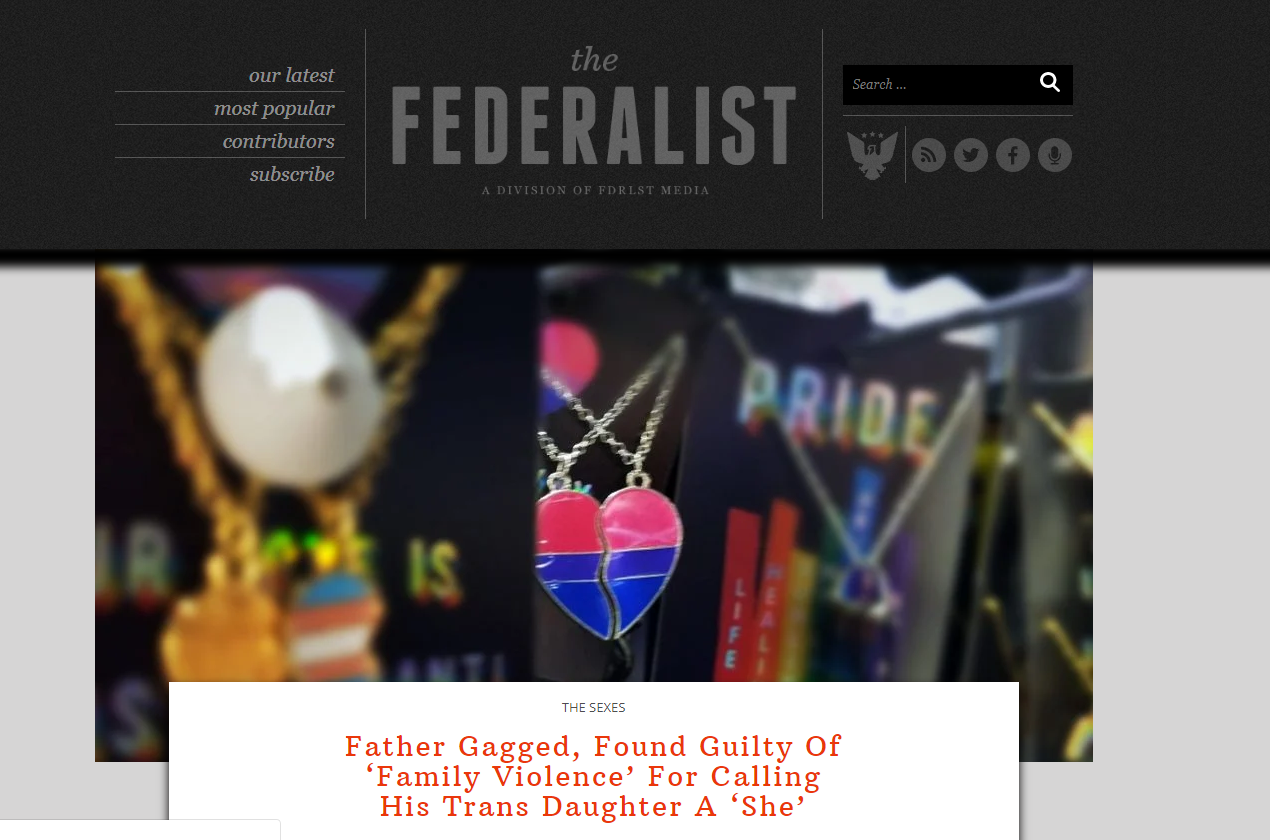

针对CD的行为令在一年后自动失效。因此,到2020年4月,CD会不再受到有关代词使用的命令。在2020年初,对于CD来说,加拿大主流媒体基本完全漠视了他的案子。这一事实使CD确信他需要尽其所能让媒体听到他的声音,因为除了一些小型的加拿大右翼媒体之外,它几乎完全只有美国的保守媒体在跟综这个案子。,例如报道这个故事的Federalist。这需要改变。如果我们想在加拿大内部进行变革,我们需要引起加拿大媒体的关注,从而引起加拿大公众的注意。

CD被允许可以谈论他的案子,但他必须遵守保护其女儿和医生身份匿名的命令。可是他没有这样做。2020年2月,CD与Federalist合作,发表了一个报道,其中包括他女儿的照片,甚至还有她的名字。CD将耶利米·基南(Jeremiah Keenan)推荐给我。我与他联系,但当我看到其中包括有关该女孩的照片和信息时,我很不高兴,并请他模糊或遮掩该女孩的照片,但他拒绝了。

Federalist的故事只是一系列以某种方式违反加拿大法庭禁令的在线采访中的一个。这样做的人太多了,以至于我后来认为隐藏CD的名字已经没有意义,因为CD的名字遍布整个网络和社交媒体。我决定,作为加拿大儿童变性的主要反对者,并一开始就报道了CD的故事,我也可以在我的YouTube频道上采访他,并宣布这一点。嗯,这是一个错误,因为在发布该采访的24小时内,我收到了来自不同律师的多次通知,通知我必须在48小时之内出庭应讯,其罪名是违反出版禁令。基督教电视福音传教士转为在线政治评论员的劳拉·林恩·泰勒·汤普森(Laura Lynn Tyler Thompson)也因违反法院命令和CD本人而需要一同出庭。

在我看来,这一情况非常重要,因此我们向所有主要媒体发布了新闻稿。就媒体的兴趣而言,这应该不费吹灰之力就能引起他们的关注。因为现在我们有一个父亲被迫协助其女儿“性重新分配”,因为他被指控违反法院命令,还有另外一个耸人听闻的基督教电视福音传教士,再加上一个可能是加拿大跨性别意识形态的主要反对者,本人又是一个跨性别者,一起站在被告席被审判,这应该在法律史上几乎是闻所未闻的一件重大案件。那时我们都没有律师,我们全都代表着自己上庭,而对手们是十几位高薪聘请代表女孩,政府和医生的律师们。

尽管这个案件在社交媒体引起了巨大的轰动,但主流媒体还是没有什么反应,即使是保守派的媒体也是如此。在缺乏媒体报道的情况下,我还是提交了申请,要求法庭取消对医生姓名的出版禁令。为了整理出一个完整的图片,也为了巨大的公共利益,及像我这样的人可以列出相关人士的信息,还有把事情关键的点连接在一起,我差点把命丢掉,花了几个无眠的夜晚完成了一份可以提交法庭的呈词。

由于接受了几家保守派媒体和基督教媒体的采访,我在法庭上进行90分钟呈词演讲的那天,法庭上挤满了主要是基督徒的群众。当天,我们不得不搬到更大的法庭房间,以容纳更多的人。这是一个很少在法庭上看到的场面。我们辩论了为什么父亲有权将一个女孩称为一个女孩并坚持这就是真相。我们还辩论了公众的知情权,以了解有关将女孩强行转变为男孩的那些医生们的信息。从许多方面来看,这让人回想起克拉伦斯·达罗(Clarence Darrow)所谓的“Scopes Monkey Trial”(斯科普斯猴子审判),那场1925年轰动美国的案件。这次法庭旁听席上上挤满了主要是基督徒的群众。您可能会认为起码有些诚意报道真相的媒体会对此感兴趣,但是我们没有这种运气。几乎所有各大媒体都没有派人在法庭上出现。只有一位来自于Postmedia的加拿大主流记者带着本手写记事本来了。

在讨论违反出版禁令的行为时,审案法官坦曼法官表示,他想先与CD谈谈。当然,他谴责他违反了出版禁令,但也提出了一个问题,即他显然是“故意”再次不当称呼孩子的性别,并使用女性标识符指称她。CD解释说,他与自己脑海里的直觉作对,因为他一直是把她抚养成一个女孩,并且知道她生理上就是一个女孩,因此使用女性识别称呼是自动的。法官对此表示怀疑,并认为他可能是在故意使孩子难过。他要求他保证他将不再与她一起的时候使用女性标识符,而将使用男性代词(这是根据行为令而定,在一个月后会过期)。当法官要求他保证时,我可以看到CD停顿了一下。他似乎很不舒服。我可以说他不想提供保证,但同时也知道法官有权因他违反出版禁令而向他做出裁判。因此他勉强同意了,但他的沉默及消极是明显的。

CD坐下之后,轮到我了。我在对刚刚看到和听到的内容时有点难以接受。我回头看着法庭上的人群,然后抬头看着法官,站了起来。我对法官的印象是,由于我的外表,他没有认真对待我。他没有意识到我的学术背景和公开演讲的经验。我要改变他对我的看法。

“我想通过为法院澄清一些事情来表达我的观点,”我说,“为什么这么多人继续违反出版禁令,有些人和实际上的现在的法庭都可能会感到困惑。今天的法庭上有许多基督徒,我知道他们自己都公然违反了这个禁令。为什么有着长期遵守法律和秩序的基督徒会如此顽固地违反法院的命令呢?我想我知道这个问题的答案。现在,我知道法官大人您最近才刚刚接手处理此案,之前的禁令都不是您颁下的,而您必须执行这些命令……这些我都理解。但是我亲眼看着法庭在指责一位父亲讲真话并要求他讲谎言。乔治·奥威尔曾经说过,极权国家的最终行为是迫使其公民讲谎话。而我们现在所面临的问题恰恰与此有关。在这种情况下,法院摆脱了捍卫事实的束缚,要求公民去说谎。这绝对是前所未有的。当法院将自己与真理脱钩时,它同时将自己与正义脱钩。同时,它必将失去社会的尊重。而这正是我们现在所看到的。”

在一个具有信仰和观点多样性的现代社会中,维持这样一个社会秩序和使我们的司法系统彰现公正的唯一方法是政府和法院在本质上以事实与真理为基础。一旦我们的司法制度不再以真理为基础,那么整个社会结构就有崩溃和随之而来混乱的危险。

我可以看到法官听到了我的意见,他显得有点不舒服,但他什么也没说。稍后,我继续向法庭进行了近90分钟的演讲,但这场出色的演讲几乎被特别是加拿大主流媒体完全忽略了,一年后的现在我仍然感到惊讶。站在最高法院面前的一个跨性别人士具有讽刺意味地在谴责法院践踏真理以支持变性意识形态,这对任何人都不应该失去兴趣。您可能会以为诚实的媒体至少会觉得这很有趣。但是,只有来自Postmedia的唯一一位为Vancouver Province写文章的记者出席了庭审,并亲眼目睹了这一奇观。出庭后,他在外面采访劳拉·林恩·泰勒·汤普森(Laura Lynn Tyler Thompson)。他对采访我没有兴趣,所以我稍等片刻,然后自己主动插话。我给了他一长串有关弱势儿童(包括寄养儿童)的令人不安的统计数据。他站着不停地倾听我说过的所有这些信息,如果他感兴趣的话,我说我都可以把信息发给他。他最后有没有报道?他是否报道说,我是一名跨性别身份的活跃人士,曾站出来指责法院强迫一个父亲讲谎言呢?不,他没有,他一句都没有报道。

那天发生的事情表示着21世纪跨性别激进主义的最大胜利。法院彻底摆脱事实而作出裁决和命令的壮举必须被视为跨性别活动家最显著但最令人不安的成就之一,历史也应将其记录下来。但是,尽管报纸等媒体被认为是记录历史的最重要媒介,很显然,这一惊人的章节将不会被记录下来。

这是我第一次感到CD对于本地媒体缺乏对他这个案件任何兴趣是真的感到有些震惊了。

利维坦和献祭的解决方案

到2020年春季,进行了一系列的庭审的结果是,我自己本人得到了法院授权可以提及医生姓名的极不寻常的豁免规定,并成为卑诗省唯一合法被允许可以提及医生姓名的人。这种豁免只仅限于现场演讲。我们所有人都被警告说,进一步违反出版禁令将导致严重后果。不祥的是,卑诗省检察长办公室的一位代表出庭并警告法官说,检察长现在将其视为法治问题。因此,此案被转介给了他们的办公室,以考虑对CD对法院禁令的违背可能构成了刑事罪行。

即使现在总检察长在这么一个家庭法庭案件中进行了前所未有的干预,该案件已经那么曲折,这仍然不足以促使主流媒体报道这个故事。在经过短暂的休整之后,沮丧的CD再次开始接受各种采访,因为他现在似乎觉得这个问题需要再被推到某种高度。

最初,总检察长和法院似乎在很大程度上或实际上无视了CD的新违规行为,这种情况持续了将近一年。似乎表明他们不想起诉他,但他一直在把事情不断地升级。我个人的看法是,他应该像在维多利亚州希尔顿酒店(在我竞选期间)那样努力与我合作,那个时候,我倆尽了最大努力遵守法院命令,同时向公众讲述他的故事。尽管我和他都做了最大的努力,加拿大最大的几家媒体,CBC,CTV,Global和其他一些媒体仍然无视着这个案件。

在2021年初,总检察长宣布他们计划对CD提起藐视法庭的指控,但却没有颁发逮捕令。CD随后在其网上募捐页面上放置了一段包含女儿身份信息的视频链接。这显然是压倒总检察长的最后一根稻草。总检察长让温哥华警方开始监控他的公共通讯信息并收集针对他的证据。CD已被法院和总检察长多次警告,如果他继续违反法院命令,他将被控以藐视法庭罪,是一项非常严重的行事指控。但他不仅继续这样做,还升级到以自己的人生前途做为赌注,他会为此失去工作并得到一项犯罪记录。

在2021年2月,也就是我和他一起走上法庭正好整整一年之后,省检查长发布逮捕CD的逮捕令。令我震惊的是,CD并没有停止他的活动,而是对外宣布“极左派的人已对我发出了逮捕令”,再次加强了他在外面的言论力度,他肯定知道这样会激怒法官。实际上就是发布逮捕令的这个法官本人。然后,CD在等待执行逮捕令的过程中还进行了一系列的采访,其中他再次违反了发布禁令的条款。当他准备上法庭时,他甚至在法院的台阶上进行了最后一次违抗法院的采访。我对这些行为感到不安,并对一些媒体的举动感到生气,因为我觉得他们为了自己的利益利用他。当然,法官对他表面上蔑视法庭的胆怯感到震惊,他下令将CD拘留并关押,直到2021年4月13日开始审判。

当然,法官对他的胆大妄为感到震惊,他下令将CD拘留并关押,直到2021年4月13日开始审判。

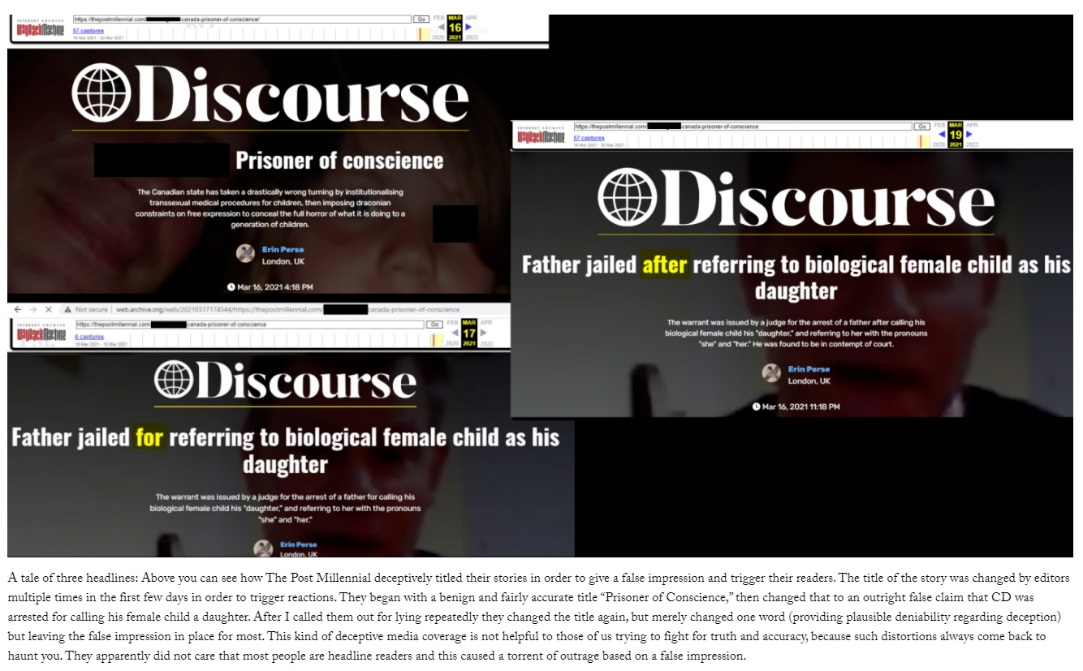

父亲被捕的消息立即在媒体上流传开来。对该父亲的主要注意力集中在全世界的保守媒体上,包括FOX News和Breitbart等大媒体。不幸的是,许多报道都是夸张的,在某些情况下甚至是完全不诚实的。

看看以前帮我出版过文章的《The Post Millennial》,便是一个比较不诚实的报告很好的例子。我曾与这个媒体合作出版过CD案的原始故事,后者是为了吸引眼球而故意歪曲了为什么CD会被捕。他们没有写出他因违反出版禁令而涉嫌藐视法庭而被捕,而是直接撒谎并声称他是因为称他的女儿为女性而被捕的,这当然是不正确的。不幸的是,这个谎言在无数媒体中广泛流传,而且还并带有此案的其他错误信息。加拿大的主流媒体,例如加拿大广播公司和加拿大电视台等,仍然基本上缺席,甚至实际上仍然缺席,但是至少各地的主要保守媒体都在谈论CD的被捕。

因此,在2021年3月,CD被还押在牢房里。他之所以没有被批准保释,是因为法官不想放任他而冒着使法院尴尬的风险,让他在走出大门的那一刻就立即再次违反法院的命令,就像他进入法庭前那么做的一样。

在这篇文章的标题中,我选择引用“祭典”一词,但我当然想到的是“自我献祭”,以及故意为了更高的事业而牺牲自己生命的行为,就像释广德曾经做的那样。以可想象的最极端的方式进行。由于媒体和执政权力拒绝承认并解决他们的担忧,释广德和他周围的人变得非常沮丧,他们决定必须采取极端行动来提高别人对自己的注意。

我没想到CD会透露太多关于他女儿的信息,也没想到他会那样大胆地违反法院命令。作为一个从第一天开始就与CD进行过交流和合作的人,我必须说,他的许多决定使我感到困惑和沮丧,但他似乎下定了决心要引起人们的注意。CD与我合作,看到了我如何在相对不知名的环境中奋斗了四年,却被媒体一遍又一遍地忽略,然后本人也对加拿大媒体漠不关心,以至于他得出结论,只有极端的举动才能迫使这个问题引起公众的注意。因此我惊恐地看着他把自己淋上汽油,而毅然地点燃了自己的性命。与大卫·哈尔伯斯坦(David Halberstam)一样,当他被拘留并入狱时,“我太震惊了,无法哭泣,太困惑以至于不能做笔记或问问题,太困惑了”以至于不知道该怎么办。

在撰写本文时,CD处于监狱中等待审判。但是他实现了自己的目标,因为他的被捕使这件事成为世界各地的一个重大事件。通过积极地和可以说是鲁莽地凝视着Leviathan并在法律的火焰中焚烧自己,他迫使世界予以关注自己,从而使人们对正在发生的极端情况有了批判性的认识。但是问题仍然存在:这一切是怎么来的?它怎么走得这么远?

结论

“我们不仅感到恐惧,而且感到困惑……就像公元533年那场罗马帝国在北非的汪达尔战争的胜利,看上去是如此的突然,难以理解且不可扭转。”–Pankaj Mishra

2010年代的跨性别热潮迅速传遍世界。在人类的整个存在过程中,“改变性别”的整个想法几乎是所闻所未闻的,除了形而上学界和地下性世界。但是在大约五年的时间里,我们看到大量的未成年人突然宣布要成为异性。我不会在这里细分原因,但可以肯定的是,这种突然的增长,与跨性别主题节目的出现有关,例如RuPaul的Drag Race(2008)和跨性别现实电视节目I Am Jazz(2015)以及许多其他的节目。同时,全球各地的学校开始通过SOGI 123等计划将跨性别正常化主题纳入其教育资源,并且如上所述,它已将弱势儿童作为最主要的目标。这一切都得到了我所谓的“垃圾”,与药物集团提供资金的跨性别“科学”研究的支持有关,以及内分泌学会等提出的各种指引等。制药业利益集团已从未成年人的化学“重新分配”中受益匪浅,这有些都在我强烈抗议的各场公开演讲中,被我大量的记录了下来。

在他的艰辛历程中,由于他的秘密身份,CD获得了“克拉克·肯特”的绰号,最终变成了“超人”,这个称号成了CD及其追随者一个象征。但是我知道CD,他不是超人,他不是一个完美的人,他只是一个普通人。在某些方面,他象征着每个人,甚至甚至代表着一种类似于尼采的“永恒的男人”或“永恒的父亲”。他发现自己面对着Leviathan,这是一个奇怪,巨大且无理的怪物,已经把他的女儿从他身边夺走了。这不是超人vs Lex Luther的故事,甚至不是David vs Goliath的故事,这不是AB vs CD的故事,这是一个几乎在所有方面都是悲剧的故事。父母权利的悲剧,儿童拒绝自己的生理性别的悲剧,以及重视教育和重视真理的人们的悲剧。

跨性别活动家们告诉CD,他不应该以为自己在这个过程中失去了一个女儿,但他却多了一个儿子。但是,那当然是不正确的。因为无论您怎么看,他都失去了他曾经拥有的女儿,他从婴儿期就开始抚养和养育的这个女孩,直到她还是个十几岁的孩子。但是现在,她像神话般的凯恩斯一样神奇地变成了一个“男孩”。。”这并不意味着他无论如何都不爱他的跨性别新孩子,但是他的确已经失去了他在情感上依恋的那个小女孩。而且,我们必须在一个类似于失去孩子的悲伤父母的框架内理解他在遭受这种损失之后所做的一切。无论您是否同意他的方法,都必须尊重和赞赏这位父亲的悲痛和勇气。他为保护自己的孩子并进而伸张到保护其他孩子而做出了一些违法的事情,他会被原谅的,如果不是被您原谅,那么也许会被更高的力量所原谅。

在试图挽救女儿的过程中,CD被国家剥夺了权力,受到了法院的警告和折磨,遭到了媒体的忽视,他失去了耐性而决定牺牲自己,他想争取提高整个社会对我们两个人都在战斗的这个事业的认识。今天,他坐在卑诗省的一个惩教所中,等待面对藐视法庭的多项指控进行判决,他面临最高可判处长达五年的监禁。他被某些人形容为犯罪分子,因为他对看似疯狂的情况做出了激烈反应,但是正如菲利普·迪克(Philip K.Dick)曾经写道:“有时精神错乱是对周围世界的合乎逻辑的反应。”无论是精神错乱还是头脑清醒,唯独CD才有资格说。但无论哪种情况,他都做出了个人牺牲,以向世界发出警报,说明跨性别意识形态现在已将我们的社会推向了极端的危险境地。

30年前,像CD这样的经历情景,除了在弗朗茨·卡夫卡(Franz Kafka)风格的科幻小说里出现之外,是无法想象的。他的女儿是通过秘密行动从他身边被带走的,现在正慢慢转变成男性,而他本人却被国家机关有效地阉割了,他并在很大程度上根本没有任何同情心的法庭上接受了一次离奇的审判。这是一个超现实的情况。每次他看到新的变性“儿子”时,都会面对他曾经拥有的那个女儿的鬼影。

我非常了解CD,他是个好人,他是一个守法的人,对破坏法治没有兴趣。在他被捕之前,我曾与他谈过有关公民抗命的概念,以及真正的公民抗命的代价是必须自愿付出的代价。

爱达荷大学名誉教授尼克·吉尔(Nick Gier)在他的《非暴力的美德:从高塔玛到甘地》一书中写道,公民抗命的最重要原则之一是“您(必须)保持对法治的尊重”。即使不遵守您认为不公正的特定法律……非暴力活动家也不会破坏法治,而只会要求废除不公正的法律条文,”在此过程中,他们必须愿意付出代价。小马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)理解了这一基本原则,他写道:“一个人的良知告诉他这些法律是不公正的,他愿意接受监禁的刑罚以唤起社会对不公正的良知,这种行为实际上是表达了对法律的最高尊重。”对于金和其他像他这样的人来说,了解和愿意接受因违反法律而不破坏法治本身的惩罚是这一过程的重要组成部分。CD已经证明他愿意为此付出代价,我只能希望代价不会太高。

当被问及他反对国家机关及相关法律的动机时,他说:“我担心我的女儿犯了一个可怕的错误,有一天,她会后悔,到时候可能会问我为什么没有做任何事情来制止她。好吧,我想对她说,我做了我可能做的一切,直到我无能为力为止。我会继续告诉她,因为我不希望这种情况发生在其他孩子,其他父母和其他家庭身上。”

CD已经完成了他想做的事情。他给这个世界敲响了警钟。各地的父母和所有珍视真理和公权力正义的都应该感谢他。在世界各地,处理跨性别问题的立法机构和每个法院都应该出现在人们的视野中,都需要停顿片刻并注视一下此案,就像世界在1963年停下来审视着释广德(ThíchQuảngĐức)一样。,并思考一下这些所发生的事情中非常严肃和这么悲剧性的含义到底是什么。

请通过访问父亲的捐款页面来支持这位父亲,他遭受了巨大的工资和法律费用损失,更不用说他被拖到地狱一般的法律诉讼中了,而这一切都是他在对女儿所做的一切之外。

附录:我本人是一名跨性别者,我只是想向人们表明,我和CD都相信成年的跨性别者应得到尊重和平等的待遇,并允许他们按自己的意愿生活和表达(在真理和尊重范围内)。但我们也需要理解,父母的权利必须得到尊重,因为父母是子女的最佳和天然守护人,未成年子女的成熟或智慧不足,他们无法做出改变人生的决定,因此不应鼓励他们使用会永久且不可逆转地改变其身体和生活的药物和手术。CD已经尽了自己的努力来提醒世界。现在,我本人和其他人的工作就是促使政府发起调查,以确保我们最脆弱的孩子不会被贪婪的制药企业利益集团所掠夺。

译者按:对这位父亲的捐助可以访问以下连接:

https://gogetfunding.com/bc-father-fighting-medical-transitioning-of-children/

高度更新:

截至到4月26日,CD被卑诗省最高法庭判入狱6个月,因已在狱中,还剩134天的服刑。

本文仅限作者观点,不代表《高度》立场,但作为媒体平台,高度见闻还是要对本文作者Jenn Smit 及译者Ivan Pak白巍表示谢意。

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。