【加拿大高度传媒Lee Wu报道】2025年4月4日,在列治文景泰金融会所会所,由温哥华未来生物传奇社区北美团队文化沙龙举办了 探索《道德经》智慧系列第十二章讲座。

本期讲座分两部分,上半场请中国传统文化促进会理事杨金宝老师继续带领我们领略《道德经》第十二章的深邃智慧,探讨过度追求感官享乐和物质享受对人的影响,帮助我们在纷繁世界中找到内心的平衡与修养。

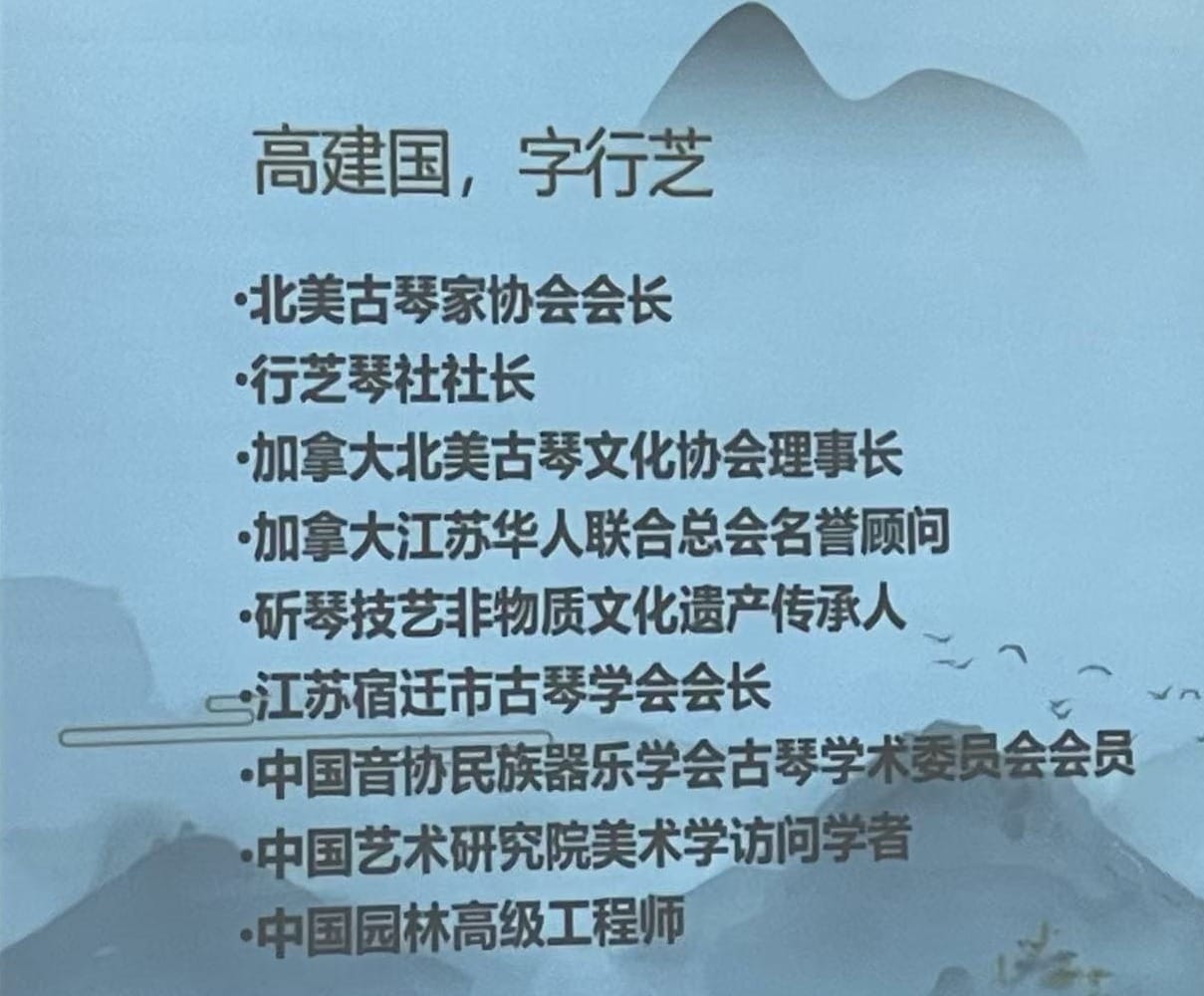

下半场,特别邀请高建国老师——北美古琴协会会长、斫琴文化遗产传承人,为大家带来一场古琴名曲赏析。通过古琴之音,与《道德经》思想交相辉映,共同营造宁静致远的文化意境,共享这一场道学与古琴交融的文化盛宴!

《道德经》第十二章揭示了过度感官追求对人性的损害,强调内在修养的重要性。

注释

①五色:指青、黄、赤、白、黑。此指色彩多样,形形色色。②目盲:比喻眼花缭乱。③五音:指宫、商、角、徵、羽。这里指多种多样的音乐声。

④耳聋:比喻听觉不灵敏,分不清五音。⑤五味:指酸、苦、甘、辛、咸,这里指多种多样的美味。⑥口爽:意思是味觉失灵,生了口病。

⑦驰骋:纵横奔走,比喻纵情放荡。⑧畋猎:打猎获取动物。畋,音tian,打猎的意思。⑨心发狂:心旌放荡而不可制止。⑩行妨:伤害操行。

⑾为腹不为目:只求温饱安宁,而不为纵情声色之娱。"腹"在这里代表一种简朴宁静的生活方式;"目"代表一种巧伪多欲的生活方式。

⑿去彼取此:摒弃物欲的诱惑,而保持安定知足的生活。"彼"指"为目"的生活;"此"指"为腹"的生活。

译文

缤纷的色彩,使人眼花缭乱;嘈杂的音调,使人听觉失灵;丰盛的食物,使人舌不知味;纵情狩猎,使人心情放荡发狂;稀有的物品,使人行为不轨。因此,圣人但求吃饱肚子而不追逐声色之娱,所以摒弃物欲的诱惑而保持安定知足的生活方式。

核心要点

1. 感官欲望的异化

- 五色、五音、五味代表外在刺激(色彩、音乐、美食等),过度追求会麻木人的感知(目盲、耳聋、口爽)。

- *畋猎与珍宝*:放纵狩猎的快感使人精神狂躁,贪恋稀有之物容易败坏德行。

- 老子指出外在享受会扭曲人的自然本性,使人迷失本真。

2. “为腹不为目”的智慧

- 为腹:满足基本生存需求,即质朴生活。

- 不为目:摒弃过度贪求感官刺激,避免被欲望奴役。

- 去彼取此:选择内在的宁静(道),舍弃外在的浮华(欲)。

现代启示:

1. 《节制欲望,简化生活》

消费主义时代,老子提醒我们:真正的满足不在于占有,而在于知足。减少对物质和娱乐的依赖,可避免心灵空虚。

2. 《专注内在修养》

外界信息过载时(如社交媒体、短视频),需保护注意力,回归深度思考与精神修养,如冥想、阅读、自省。

3.《生态与社会的反思》

驰骋畋猎”可类比现代人对自然资源的掠夺,老子思想暗合可持续发展理念——克制贪欲才能与自然和谐共存。

4. 《领导者的借鉴》

“圣人”模式适用于管理者:不沉迷享乐,以务实简朴的态度服务大众(如“为腹”的民生基础),而非追求表面政绩(“为目”的虚荣)。摒弃物欲的诱惑,而保持安定知足的生活。

结语

最后,杨老师告戒我们:第十二章是老子对“少私寡欲”的深化。在我们物欲横流的时代,它视乎在呼吁人们从外在追逐转向内在安宁,以“减法”智慧实现生命的平衡与自由!

为领略古琴的魅力,高建国老师作为古琴文化的传丞者,给大家讲解与演奏了三首古琴名曲,帮助大家欣赏。

一、《渔樵问答》是古琴曲中的经典之作,被誉为“古琴十大名曲”之一。通过清幽淡远的旋律,展现了中国文人隐逸山水、寄情自然的哲学意境。

主题思想

曲名取自东汉严子陵隐居富春江的典故,以“渔樵”象征隐士生活。通过渔夫(水)与樵夫(山)的问答,表达对世俗名利的超脱,追求“山水相逢,一笑忘机”的逍遥境界。

- 渔代表“智”,水性流动,暗含通达;

- 樵代表“朴”,山性沉静,象征本真。

艺术特色

全曲节奏自由,旋律起伏如山水交错。泛音段落似水波粼粼,按音部分如樵夫踏歌,散板对话则充满机锋妙趣。

通过主题变奏推进,开头以空灵泛音引入,中段发展出对答式旋律,尾声回归宁静,余韵悠长。 大量运用“吟猱”指法表现对话的抑扬顿挫;“滚拂”技法模拟流水声,与“撮”等双音技法形成山峦般的厚重感。

欣赏要点

*听对话感*:注意高低音区的交替,如高音(渔)的飘逸与低音(樵)的朴拙。 古琴的“无声之处”如山水画空白,是意境的延伸。

此曲不仅是音乐,更是中国哲学“天人合一”的体现。它着力论述天地万物、阴阳化育和生命道德的奥妙和哲理。通过樵子问、渔夫答的方式,将天地、万物、人事、社会归之于易理,并加以诠释,目的是让樵者明白“天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神,天下之能事毕矣”的道理。

二、《山居吟》是中国古琴曲中的一首南宋经典作品,通过琴音描绘山居生活的清幽与超脱,展现了文人隐逸山林的闲适意境。

明代记载此曲:"与世相忘,不牵尘网,乃山居之乐也。"

主题围绕"山居"展开,展现古代文人对"天人合一"的追求。

全曲短小精炼,多用**清微淡远**的泛音,营造空灵之感。

演奏技法

泛音模拟山间清泉、鸟鸣,表现空谷回响。左手滑音虚实相生,似云雾缭绕。

节奏用自由散板与规整节拍交替,体现"坐看云起"的随性。

意境解读

低音按音如古寺钟声,泛音似晨露滴落。长音留白处,传递孤独却不寂寥的禅意。

在情感层次上,表面恬淡,实则暗含文人对世俗的疏离,用稍急促的按音似短暂心绪波动,终归平静。

《山居吟》非仅是山景描摹,更是琴人借七弦为笔,在音声跌宕中完成的一场精神归隐。

三、《忆故人》是一首流传甚广的古琴曲,又名《空山忆故人》,相传东汉年间,成为现代琴人常弹的经典曲目。此曲以深沉的旋律和细腻的情感表达了对故友的思念,充满了文人式的含蓄与哀愁,是中国古琴音乐中“以情入音”的代表作之一。

1. 情感基调

- 全曲以“忆”为核心,通过缓慢的节奏、绵长的泛音和迂回的走手音,营造出空山幽谷、独坐怀人的意境。

- 情绪层层递进:初为淡淡的怅惘,中段转为深切的追忆,尾声渐归平静,余韵悠长。

2. 音乐特色

- 开篇以清冷的泛音引入,似空谷回声,象征思绪的飘渺。

- 大量运用“退复”“吟猱”等技法,模拟叹息般的音效,如泣如诉。

- 通过“慢角调”“清商调”等传统调式的转换,增强情感的层次感。

3. 文化内涵

体现了中国文人“哀而不伤”的美学追求,虽怀伤感,却以琴音化解,最终归于超脱。具有诗乐相融的特点。

此曲不仅是琴技的展现,更是一种生命情感的寄托。听者不妨闭目静心,随音律游走于“空山无人,水流花谢”的意境中,体会琴人对时光与友情的永恒咏叹。

( 完)

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。