【加拿大高度传媒Lee Wu报道】2025年4月11日,在列治文景泰金融会所会所,由温哥华未来生物传奇社区北美团队文化沙龙举办了探索《道德经》智慧系列第十三章讲座。

本期讲座,先由中国传统文化促进会理事杨金宝老师继续带领我们领略《道德经》第十三章的深邃智慧,引导我们理解:为什么“宠”和“辱”都会让人惊惶?为何将身体看作最大的祸患?如何通过道的智慧,在荣辱之间找回内心的安定,不为外物所扰?

下半场,特别邀请琴棋书画于一身的古琴艺术家高建国老师为大家分享中国传统水墨画的美学艺术,讲述水墨画中“无为而画”“虚实相生”的道家哲学,让我们在笔墨之间体会“道”的流动。

上半场《道德经》讲座

白话翻译:

得到宠爱或遭受耻辱,都像是受到惊恐一样。重视大患,就好像重视自己的身体一样。什么叫做得宠和受辱都感到惊慌失措?得宠是卑下的,得到宠爱感到格外惊喜,失去宠爱则令人惊慌不安,这就叫宠辱若惊。

什么叫作“贵大患若身”?我之所以会有祸患,是因为我有这个身体;倘若没有了我的躯体,我还有什么祸患呢?所以,把天下看得和自己的生命一样宝贵的人,才可以把治理天下的重担交付于他;爱天下和爱自己的生命一样的人,才可以把治理天下的责任托付与他。

本章主要讨论两个问题:一是“宠辱若惊”,一是“贵大患若身”。这两句是在《道德经》里经典的语录中,老子对宠辱有独到的见解。

人作为情感动物,对荣辱的情感体验十分敏感,因为芸芸众生奔走于各种名利场,不可能完全摆脱荣辱的影响。面对荣辱,人们总会有所反应。比如,受到别人恭维和赞许时,心里会感到喜悦;但这种喜悦是短暂的,因为人有患得患失的特点,得到宠爱并不会令我们永远快乐;同样,当我们受到别人的冷眼、辱骂、轻视的时候,我们也会表现出不安、惊恐;其实,这一切都是由人类自身的弱点决定的,因而人无论得到宠爱还是得到屈辱都会忧心忡忡,惶惶不可终日。所谓“贵大患若身”,贵,以之为荣,看重;大患,极强的忧虑;若,如。得宠就虑看得与自身的生死存亡同等重要,“宠辱若惊,贵大患若身”是世间一般人的普遍心态。

但是,杨老师说,在老子眼中,宠辱都是相同的,它们都会让人“若惊”。受到宠幸,得宠者就会心中欣喜:另一方面,宠是别人的恩惠,是卑下者才会享有的待遇,得宠者就会以得宠为殊荣,为了不失去它,就不得不在赐予者面前诚惶诚恐、战战兢兢,甚至曲意逢迎、阿谀谄媚。这既伤害了身体,又摧残着人们的人格尊产。同样,受辱也是如此,受辱者心中愤懑,人格样受到损害。所以宠与辱是同样的,都会损害人的本性。

老子看来,人在荣辱面前的这种表现,虽是常态.但都是不正常的心态,因为荣辱都是一时虚名,事过境迁之后便成过眼云烟。老子看来,人不能远离荣辱,但也不能成为荣辱的奴隶。一个人只有看破荣辱、超然自守、不愉不惧才不会患得患失,才能保持自己人格的完整,精神的独立,才能把握自己的人生方向,成为自己的主人。否则,自身且不能保全,如何谈得上治天下?

为什么世间常人会存在这些普遍的弱点呢?老子又对产生这种心态的原因作了分析,他认为:世间常人之所以总是念念不忘其自身利益,并且为自身利益而患得患失,就是因为常人缺少精神追求。老子用可当大任者和不能当大任者来进行对比,以此来说明人们应该有什么样的人生精神追求:“贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下;若可托天下。”如果以自身的患得患失去治理天下,那么你只配寄身于天下而做个普通之人,绝不配去治理天下;如果你像爱惜自身那样去爱惜天下,那么就可以把天下事托付给你,让你去治理天下。老子所提倡的人生精神追求观,就是把自身融于天下之中,心中只有天下的利益为大。

在现实生活中,一般人对于身外的荣辱得失十分看重,甚至许多人重视身外的宠辱远远超过自身的生命,往往以荣宠和功名利禄为人生最高理想,目的就是为享荣华富贵、福佑子孙。

对于功名利禄,可说是人人都需要。但是,把它摆在什么位置上才好呢?。老子从贵身的角度出发,认为生命远远贵于名利荣宠,要清静寡欲,一切声色货利之事,皆无动于衷,没有必要视荣宠为宝贝,也没有必要视耻辱为洪水猛兽,两者没有必然的界限,并非势同水火,关键在于如何看待。如果善于正确对待,耻辱就会变成荣宠的垫脚石;如果不善于对待,荣宠就会变成耻辱的前奏。正确对待荣辱,就能豁达处世,不至于为荣辱所羁绊。

但做到宠辱不惊,并非一件容易的事,只有如老子言到过的“为腹不为目”的圣人才能够“不以宠辱荣患损益其身”,只有这样的人才能托之以天下!

下半场 中国传统水墨画的美学艺术讲座

中国文人画的“笔墨意趣”

笔墨是中国文人画的核心美学特征,体现了中国传统哲学思想与艺术实践的深度融合。

一、“笔墨”:文人画的形式语言与精神载体

1. “笔”的写意性:以线立骨,抒发性情

文人画的“笔”不仅是造型工具,更是画家情感与人格的延伸。

笔法多变:通过中锋、侧锋、逆锋等不同用笔,线条超越物象轮廓,成为表达心境的符号。

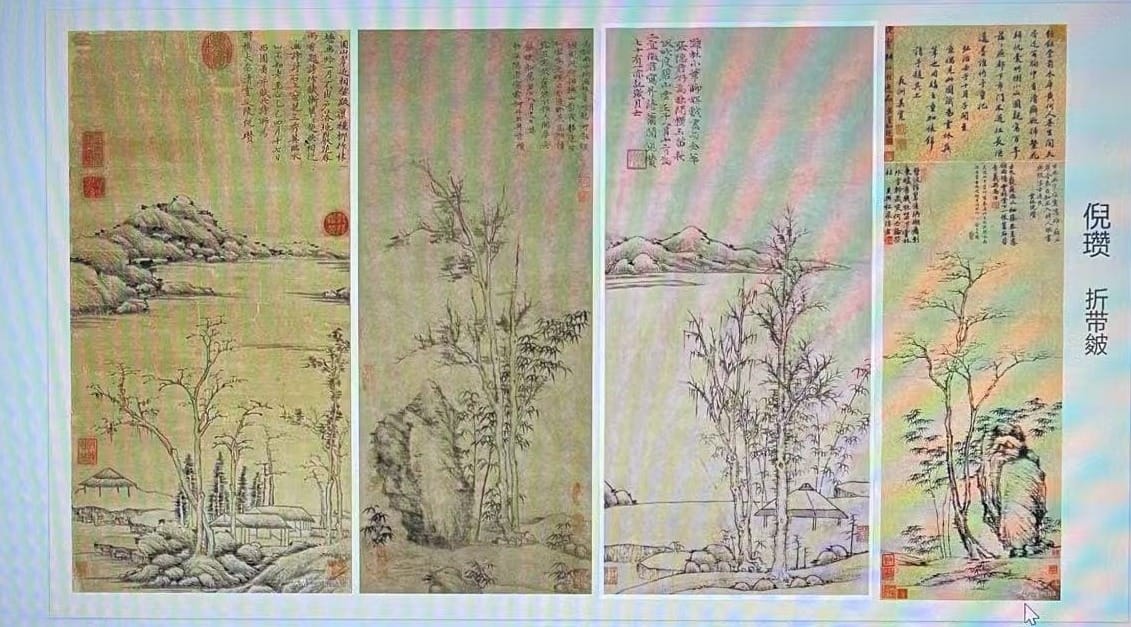

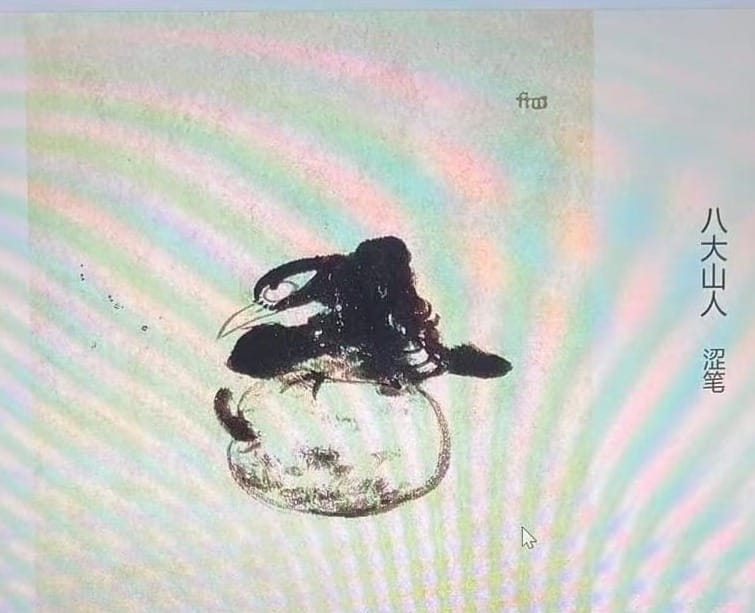

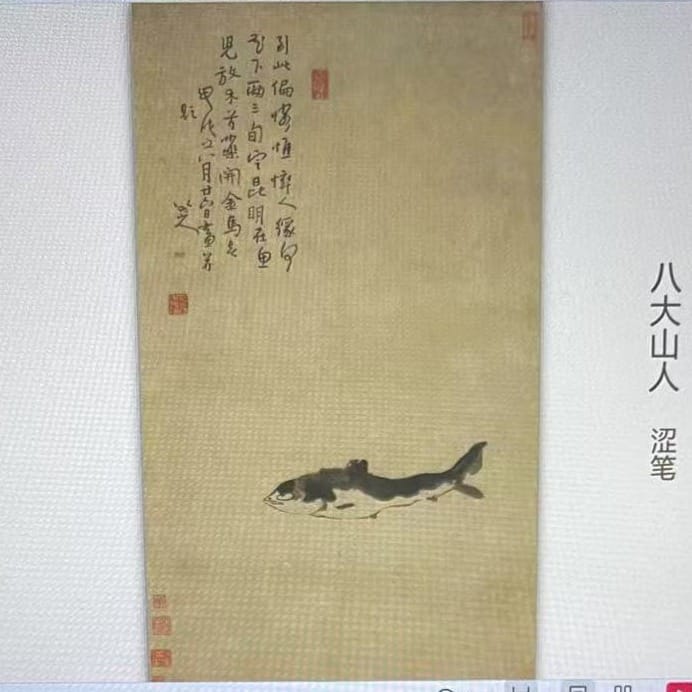

如倪瓒“折带皴”的刚柔并济、八大山人“涩笔”的苍劲凝练,使线条兼具力度与韵律感。

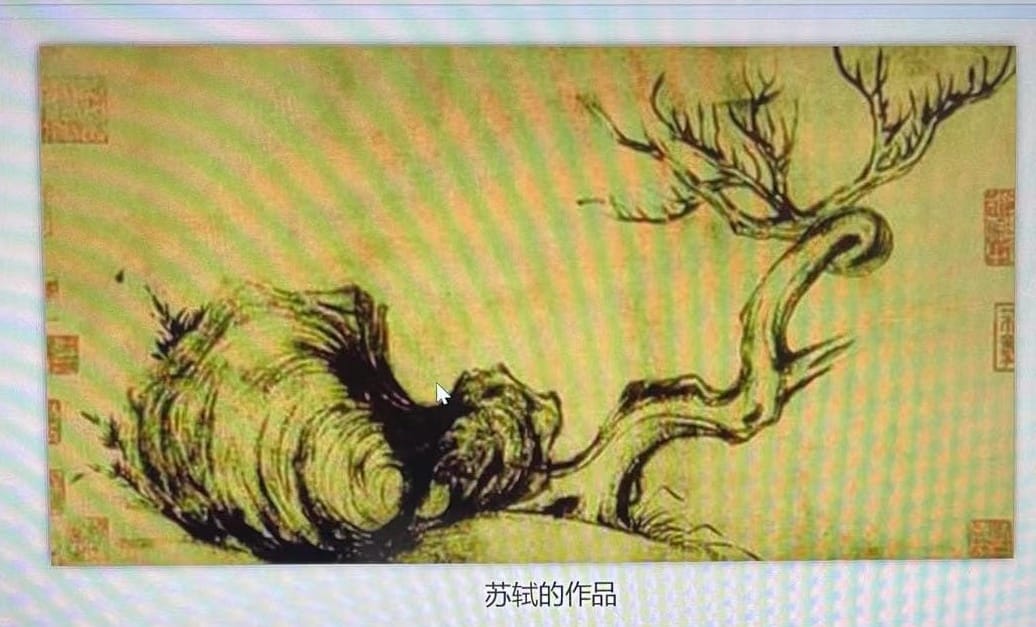

以书入画:元代赵孟頫提出“书画同源”,将书法笔法融入绘画。苏轼以“行草笔法”画竹,强调“写”而非“描”。

留白与节奏:笔的停顿、疾徐形成画面节奏,留白处亦显“笔意”,简笔勾勒却神完气足,体现“笔不周而意周”的境界。

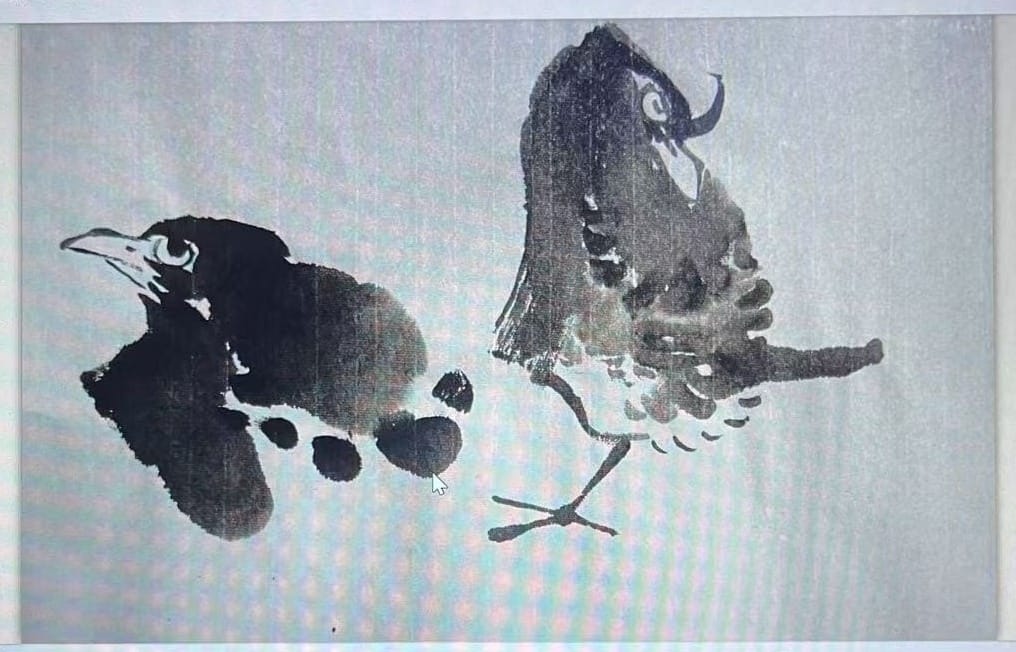

八大山人画鱼鸟。

2. “墨”的层次感:随类赋彩,得意忘形

文人画重墨轻色,以墨的干湿浓淡(“墨分五色”)表现宇宙万象与心灵境界。

破墨、积墨、泼墨:营造苍茫意境,墨色变化成为主观情感的载体。

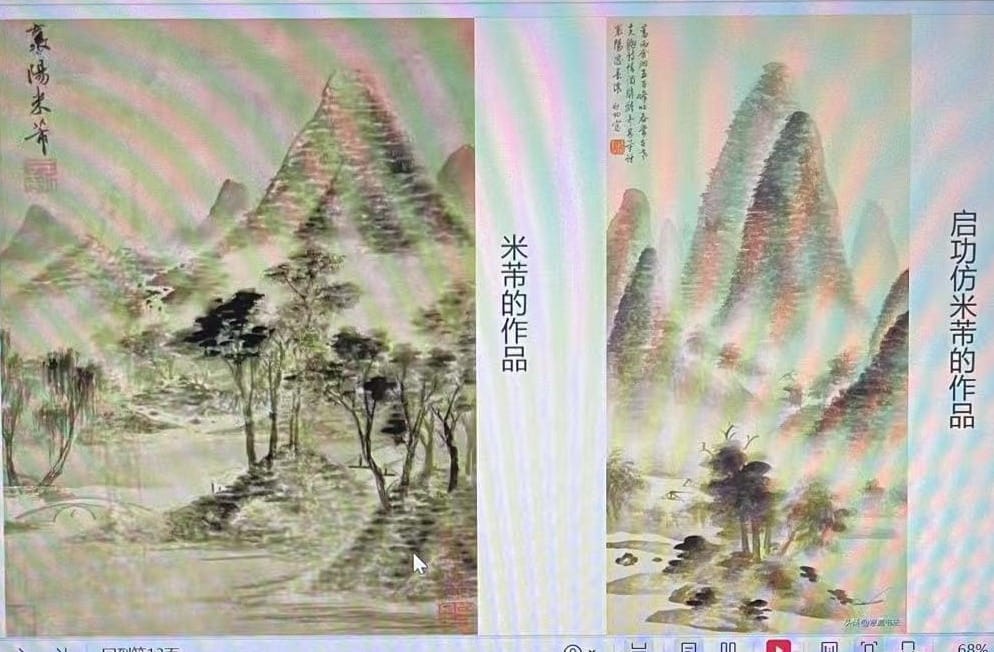

米芾“米点山水”以湿墨点染表现烟雨朦胧。

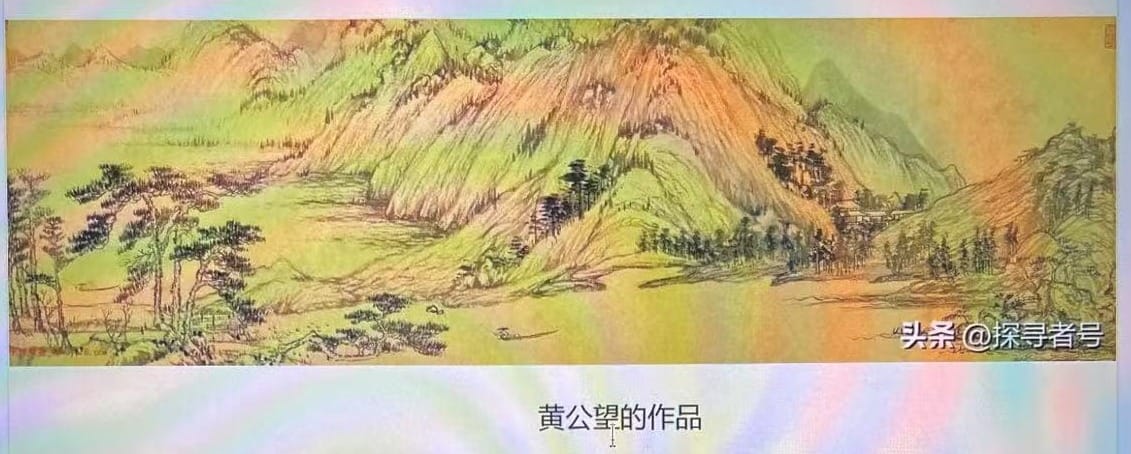

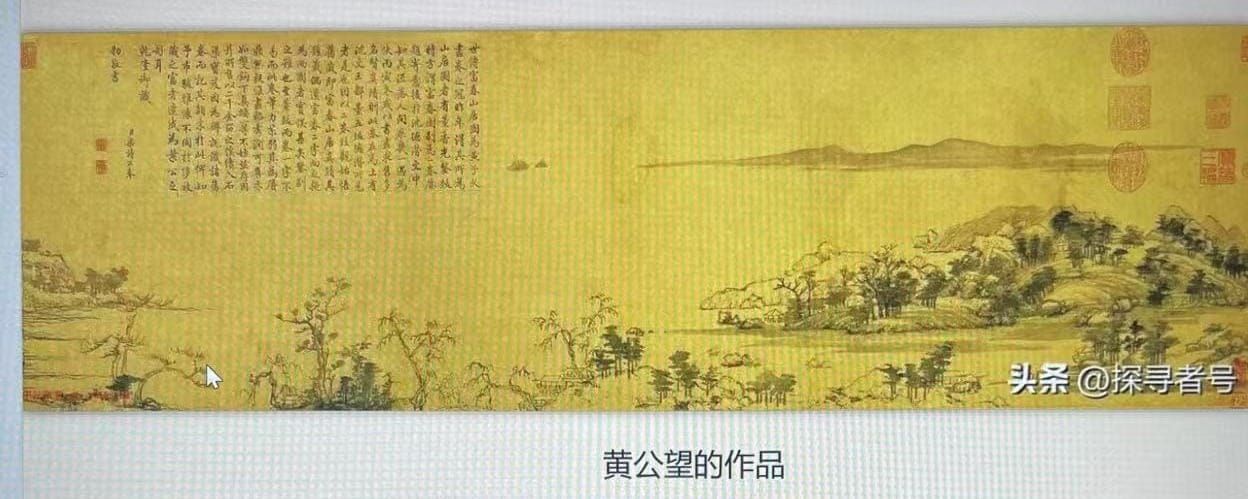

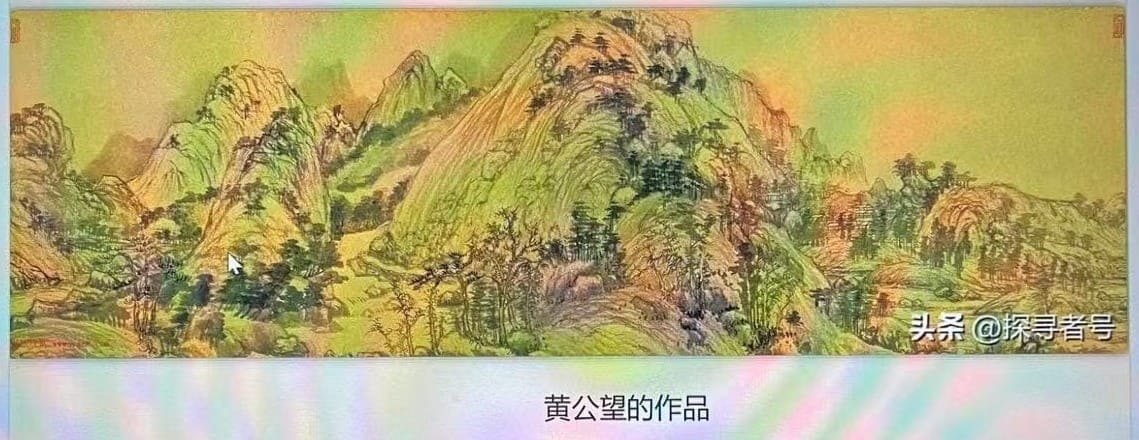

黄公望《富春山居图》用淡墨皴擦营造苍茫意境

墨韵与气韵:墨的晕染并非再现真实光影,而是通过“气韵生动”(谢赫六法之一)传递画面生机。

徐渭泼墨大写意,墨汁淋漓间尽显狂放不羁。

二、“意趣”:文人画的精神内核与审美追求

1. “意”在象外:超越形似,追求“神似”

文人画反对一味模仿自然,主张“以形写神”“得意忘象”。

苏轼“论画以形似,见与儿童邻”:强调绘画应表现物象之外的意涵

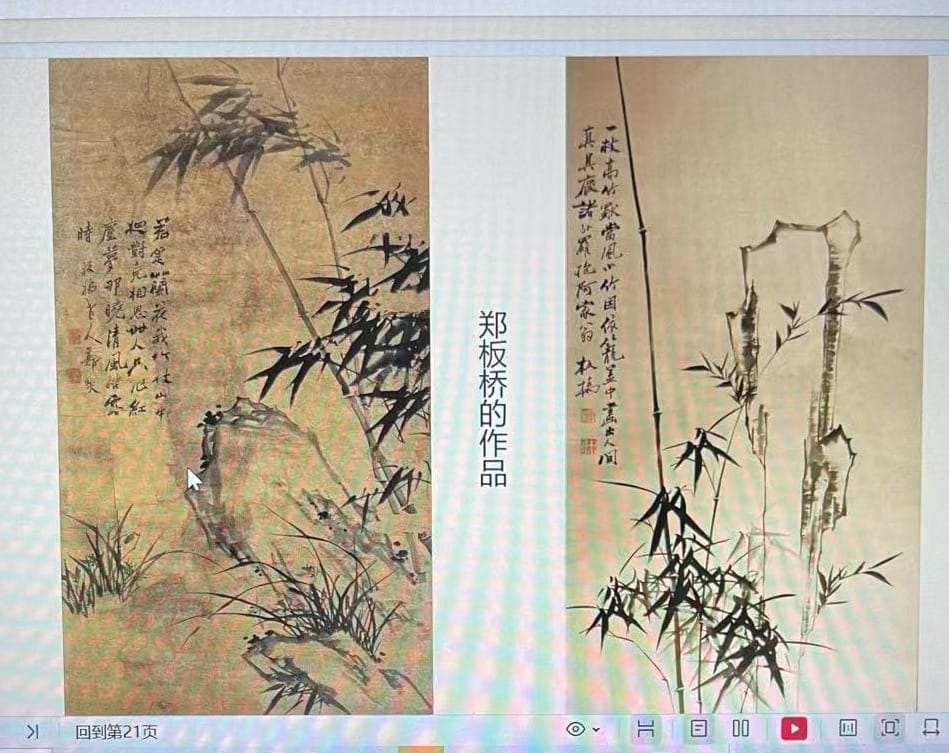

如郑板桥画竹,竹枝劲挺象征君子气节。

诗画合一:画面常题诗跋文,如王维“诗中有画,画中有诗”。

苏轼《枯木怪石图》自题“胸中盘郁”,诗画互释,深化“意”的层次。

2. “趣”在雅俗:文人趣味与人格象征

“趣”是文人画区别于宫廷画、民间画的重要标志,体现士大夫的审美理想。

简淡之趣:倪瓒“逸笔草草,不求形似”,画面多疏林、空亭、浅水,营造“荒寒孤寂”之趣,隐喻对世俗的超脱。

怪诞之趣:八大山人画鱼鸟“白眼向人”。

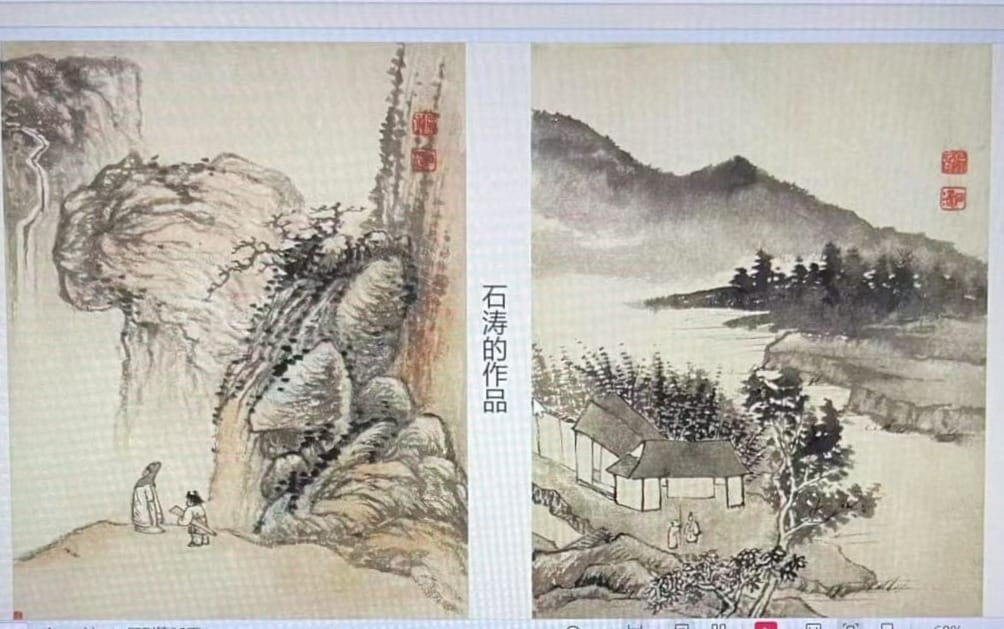

石涛“搜尽奇峰打草稿”的奇崛构图,以反常造型打破常规,暗含对现实的批判或个性的张扬。

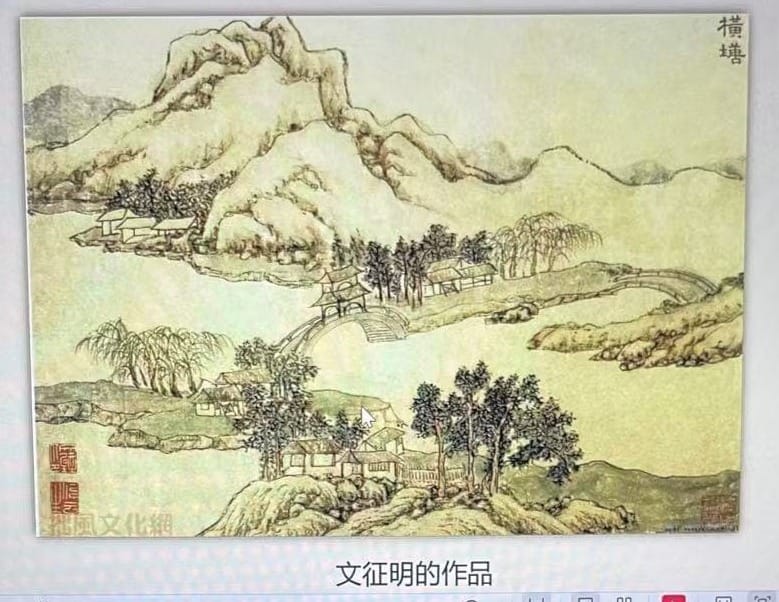

自然之趣:文人画多绘山水、梅兰竹菊(“四君子”),借自然物象抒怀,

如文徵明画兰,以兰之清幽喻自身高洁,体现“比德”传统。

3. “道”的体现:笔墨意趣的哲学根源

文人画的“意趣”深层指向儒释道思想:

儒家“中庸”:笔墨讲究“刚柔相济”

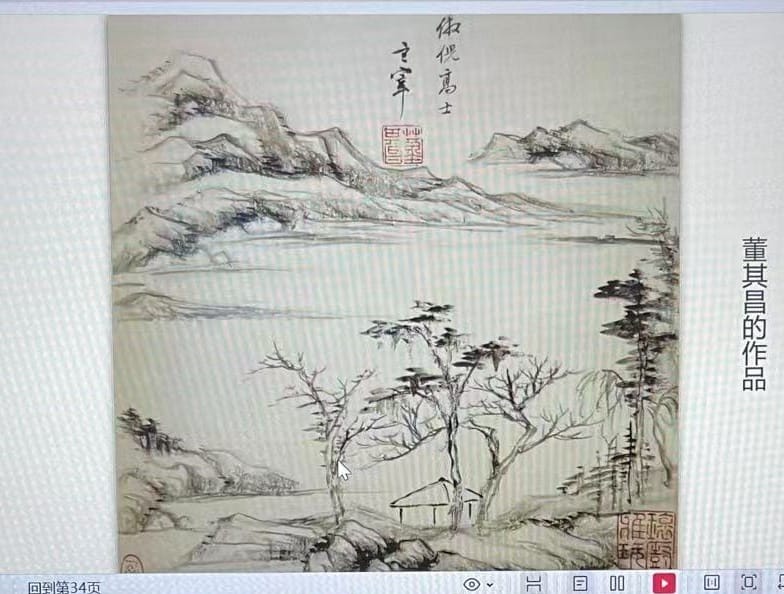

董其昌“淡而有味”的文人正宗画风;

道家“自然”:追求“天人合一”,如王维水墨山水“肇自然之性,成造化之功”

自发的颁奖仪式

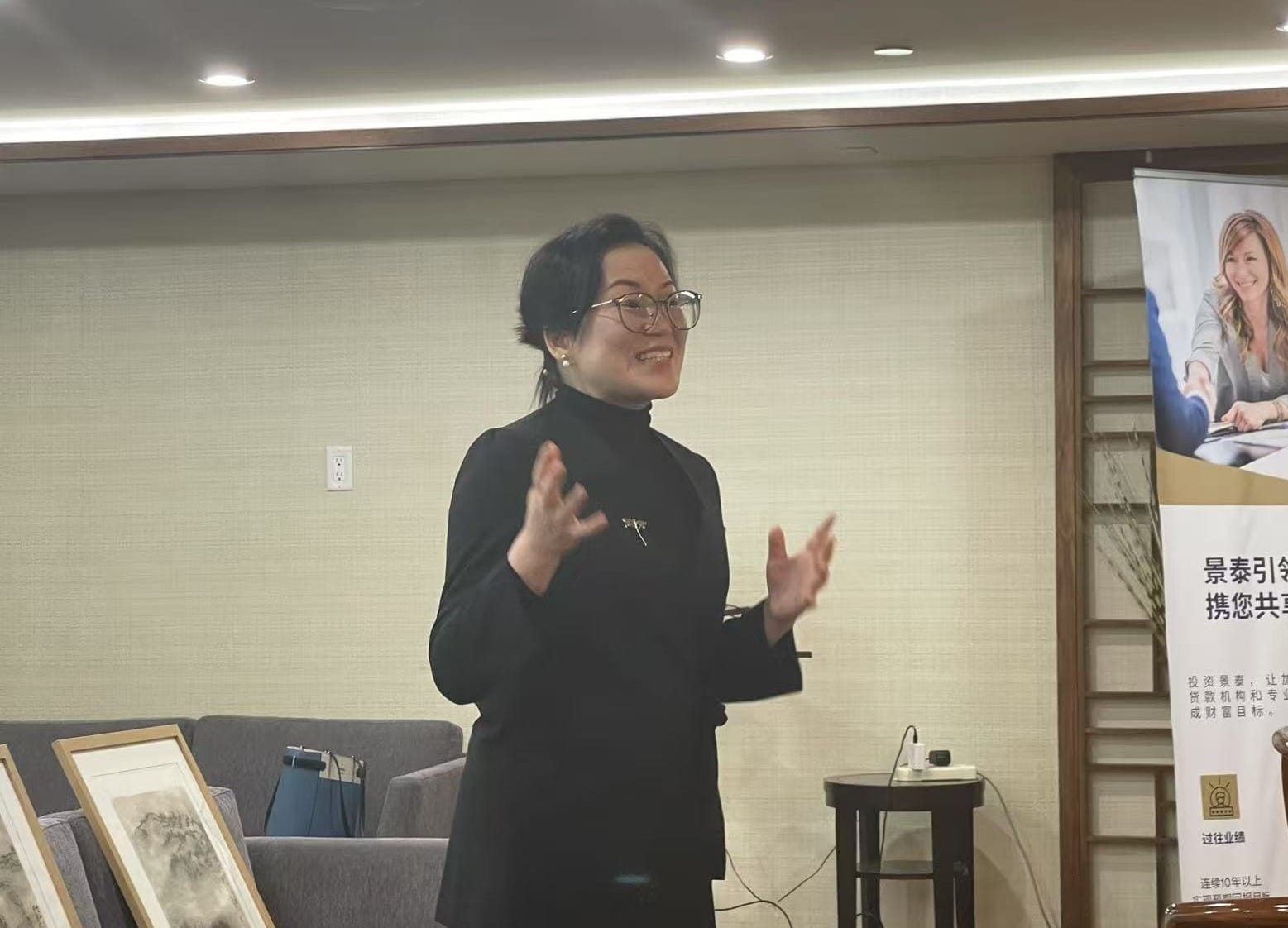

温哥华未来生物传奇社区北美团队文化沙龙《道德经》主办主持人高燕子,举办了13讲以来,使听者受益匪浅,这和她兢兢业业组织安排分不开,她一直得到各方面的好评与赞扬。

为此,大家自发地要给予她表扬,愿意向她学习。于是,高建国老师代表了大家的心意专门给她画了副扇面,作为酬谢她辛劳的礼物。

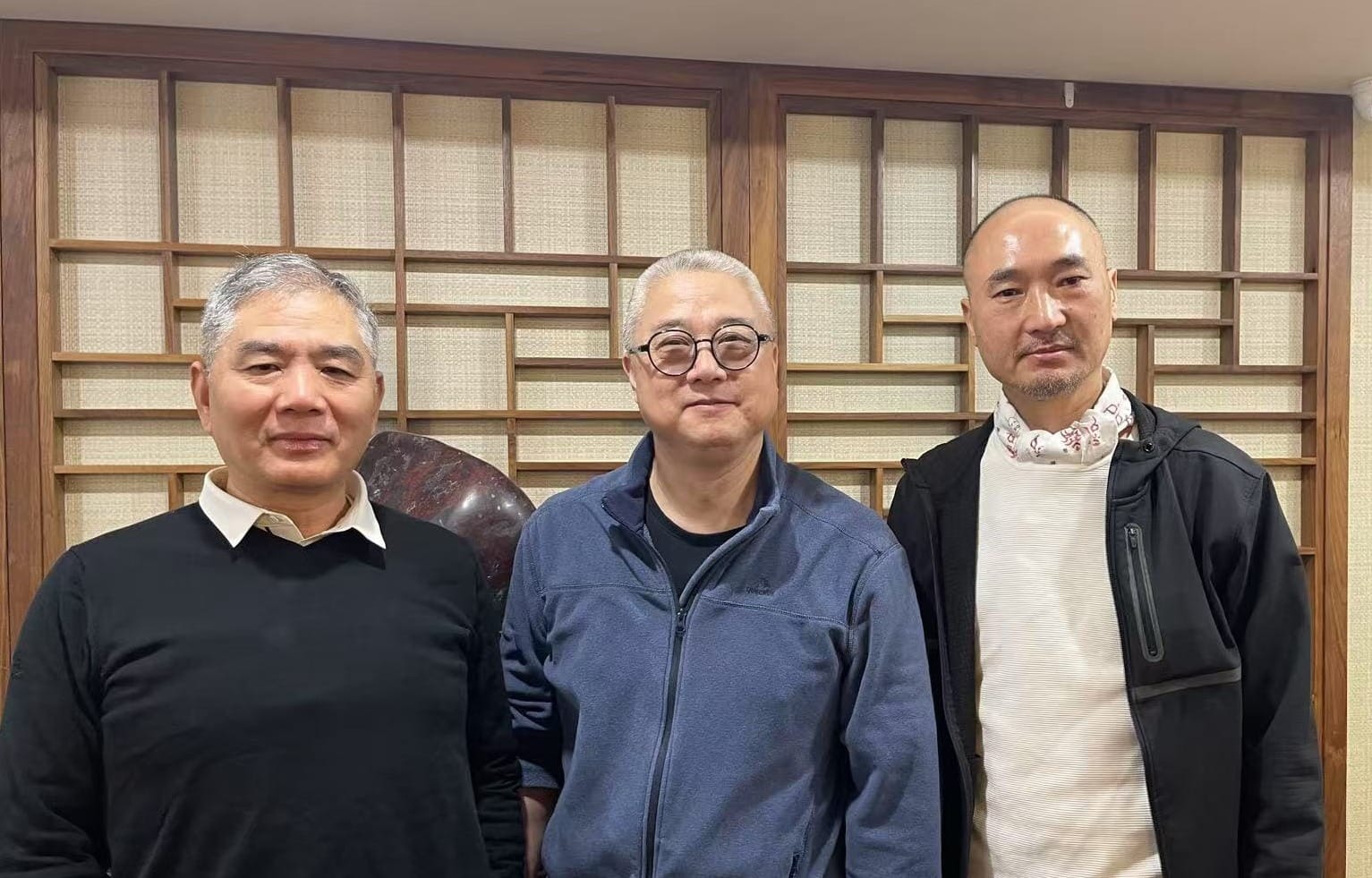

借此机会,大家也要感谢辛苦备课《道德经》并从北京亲自背回人手一册的教材杨金宝老师(左)、为大家多次演奏与讲解古琴及书画艺术的高建国老师(中)、及教授大家如何学会通过时尚插花,提升个人艺术修养的David老师(右)。

此外,未到场的书法艺术家陈建国老师、始终配合杨老师讲,秉承传杨中华文化为己任的高度传媒,及为大家提供典雅舒适场地的景泰金融公司等,他们都在辛苦做义工,做公益,为传丞中华传统文化做出了贡献,值得大家感谢与致敬!

欢迎扫码报名,免费参与国学讲堂,共同探索《道德经》智慧的系列讲座活动,每周五 上午10-12点,地址:200-3600 NO 3 Road Richmond.景泰金融会所。

(完)

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。