我父親到了香港以後,章士釗親自來香港勸我父親回去,我父親沒有答應。其實他回去是沒有用的,財産已經沒收了,要他和他的門徒學生們做生意,我父親能接受嗎?絕對不可能。章士釗的身份特殊,他不是做生意的,是個政治家,而且他和毛主席是同鄉、師生關系,有毛主席的關系做後臺。他在我們家很受尊重,我們都尊稱他為章行老,或者行老,這個親近的關系一直維持到我們這一代、行老去世。

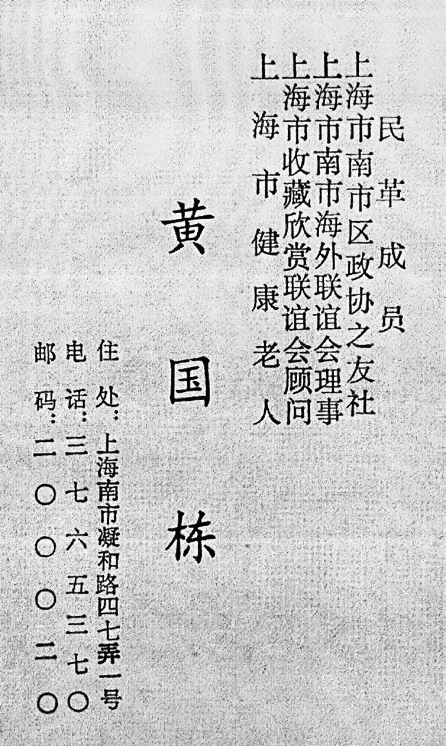

當年我父親借給行老兩萬大洋的事情,我們家里人一直都不知道,直到八十年代我回上海,見到杜公館的老賬房黃國棟,是他親口告訴我的這件事,他應該是聽他父親或者最早的賬房先生說的,因爲他父親黃文祥是杜家的賬房,他父親去世後,黃國棟擔任杜家賬房先生。

1986年,上海人民出版社出版的《舊上海的幫會》,是我父親的得意學生朱學范題寫的書名。書中有“杜門話舊”一文,由黃國棟口述,羅醴泉整理。里面講到:“我在24歲那年到杜月笙家任總帳房,距今已有幾十年。我所以能夠進杜家去,是由于我父親的關系。我父親叫黃文祥,是水果行出身。1931年杜家祠堂落成後,上海各界頭面人物都去祝賀。我父親也去了,見到了杜月笙,後來杜讓我父親一星期以後去杜公館,有事商量。我父親去了以後,就讓原來管賬的楊漁笙把賬房的鑰匙交給了我父親,讓我父親立即做杜家的賬房。後來父親中風去世後,就讓我接任我父親的工作作賬房,一直到解放前。”

我那次見到黃國棟,當時他剛剛從西北下放勞改回到上海,他見到我後,老淚縱橫,說沒想到我們這一輩子還能夠再見到面!黃國棟是從浦東老家來杜家的,他父親和他的弟弟黃國梁一直在杜家,我們就像家里人一樣,他下放勞改也是因爲杜家的原因。黃國棟父子都是杜公館的賬房,我父親和杜家所有重要的金錢往來,都是經過他們的手。當時的兩萬大洋是很大的一筆錢,章行老那個時候沒有那麼多的錢,跟我父親的關系很近,錢是我父親交代賬房經手給的章行老。當時,黃國棟與我談到這件事,是講到我父親以前花錢出手很大方,以及與共産黨的關系時,順便提到了早年章行老借錢的事。

我父親一直非常尊重章行老,他們的關系很好,我父親曉得行老自己不可能用這麼多錢,也許知道他可能會給誰。我父親有個脾氣,他借錢給別人、朋友,從來不問要干什麼,別人跟你借錢,一定有難處,不必多問。比方講,今天跟我父親借五百塊錢,我父親給你,但是我父親不愿意聽你這五百塊錢干什麼,做什麼是你的事情,我只把錢借給你好了。

我父親對章士釗有一種非常兩面的態度,他很尊敬章行老,但是曉得章行老是共産黨方面的。我父親的很多事情是通過章行老與共産黨聯絡的,章行老在重慶汪山時,跟周恩來見過面。章行老一家跟我父親、跟杜家在一起的時間很長,關系非常近。行老夫人殷德貞,在我們家的地位很高,我們都很尊重她。她也喜歡聽戲,跟孟小冬、我母親都很要好,反而跟二樓太太、三樓太太遠些。我有一張照片,孟小冬與殷德貞的合影,殷德貞坐在沙發上,孟小冬側坐在旁邊,可見章太太在杜家的地位是很高的。我二姐就一個兒子,叫金祖武,這個名字,就是通過章夫人請章行老起的。後來,章行老去世後,章夫人殷德貞把章行老經常使用的一個硯臺“孤桐用硯”,送給了我作紀念,這個硯臺現在還在我這里。因爲在抗戰時,我在汪山爲行老研磨習字,差不多有兩年的時間。

解放以後,毛主席一直記得章行老,當年資助共產黨兩萬大洋的事情,對章行老很敬重。據一些研究文章說,從1963年起,毛主席每年大年初二,派秘書從毛主席的稿費里面,取出兩千塊錢,送到章行老家里,一直持續到1973年,章行老去世為止。文革中,毛主席、周總理特別關心保護章行老,以免受到沖擊。

我父親去世後,毛主席和章行老說起我父親,據說還有一個很有意思的評價,下次再細說。

(選自《我的父親杜月笙暨杜府舊事:杜維善口述歷史》中華書局(香港)有限公司,2020年8月全國上市,海外讀者在香港“文化閱讀購物平臺”(mybookone.com.hk)內地淘寶天貓購買 )

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。