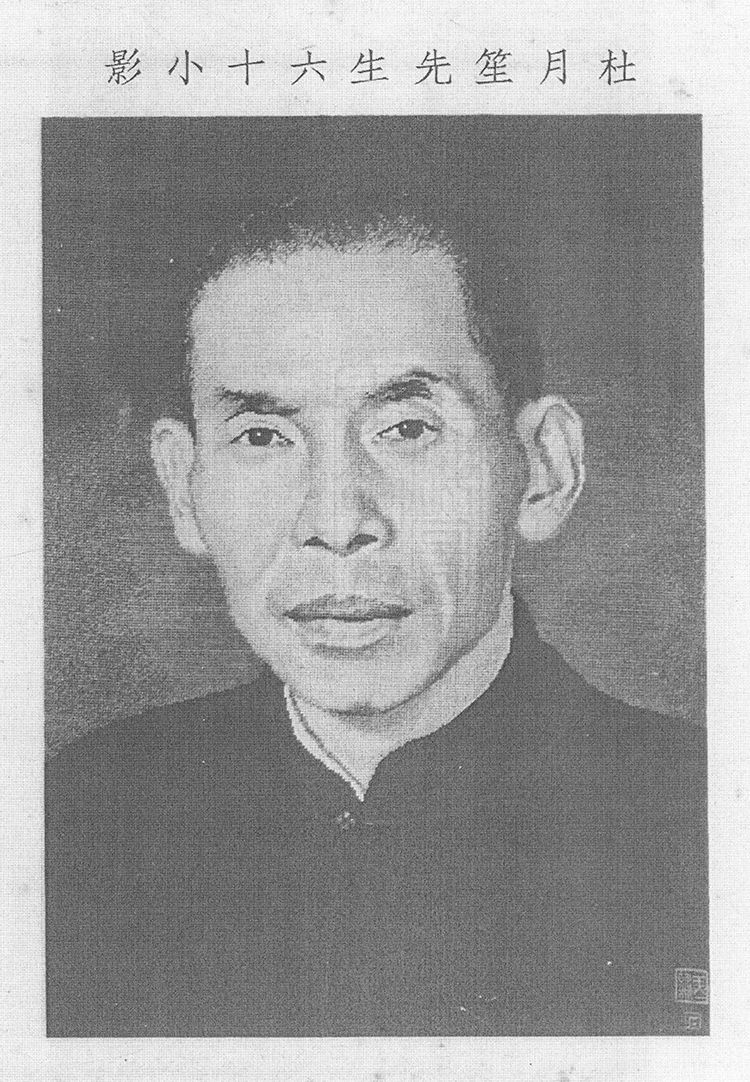

上海解放前夕,許多上海的資本家,特別是大的工商實業銀行業資本家,大多數象我父親杜月笙一樣,暫居香港,腳踩兩隻船,靜觀時局的變化。我父親在上海經營多年,特別是在工商金融領域,勢力和影響力都不可低估。這些代表著中國金脈的上海、以至江浙工商金融巨子,暫避香港,都在看著我父親的舉動。臺灣和北京都在竭力爭取我父親和這些大的金融資本家,吸引江浙金脈。

1949年5月27日,上海解放,時任第一任市長的陳毅,就公開致電旅港的上海士紳和金融工商領袖杜月笙、陳光甫、李馥生、宋漢章和錢永銘,情真意切地邀請他們回來,建設新上海,并派徐采丞親赴香港迎接他們的歸來。已經有一些人,準備響應北京新政府的號召,回到上海,建設新中國。

而在臺北的《中央日報》發表文章,指名道姓說我父親為“政治垃圾”、“經濟蠹蟲”,中國共產黨的統戰工作在緊鑼密鼓地進行。已經決定回上海的老朋友、上海工商巨子王曉籟、劉鴻生,積極地做我父親的工作。我父親最為敬重的章士釗,也是李宗仁赴北平和談五位代表之一,和談結束後留在北平,受毛主席委派,親自到香港杜府,誠邀我父親回上海。

我父親有個很出名的做人準則:那就是做人做事都要“刀切豆腐兩面光”。我父親一輩子都與國民黨、共產黨打交道,左右逢源,即使到了香港,依然如此。

到底是什麼原因,促使我父親最後放棄回上海的希望呢?很多的書里都講到新中國成立後黃金榮留在上海的處境,他寫下了長篇“懺悔書”,公開登報謝罪,在他自己一輩子創辦產業“上海大世界”前,每天清晨掃馬路的大幅照片,刊登在上海和香港的報紙上,這些信息對我父親的影響很大,我父親曾經說過,如果我回到上海是不是也會去掃馬路呀!其實,黃金榮的事,只是一方面的原因,真正對我父親產生極大影響的是共產黨槍斃葉焯山和馬祥生,那是追溯到“四一二”政變時,工人領袖汪壽華被殺害的血案。

我父親收到毛主席和蔣總統的邀請信,與身邊最信任的心腹們商議,最後紹興師爺駱清華出了個“調包計”,我父親認為很好!于是,我父親親自讓秘書胡敘五,擬定了分別給毛和蔣的信,兩封回信內容基本一致,信中寒暄地表示了感謝,用了最無可挑剔的理由:沉屙復發,哮喘不止,行動不便,難以成行,暫居香港。最後一步,也是最重要的一步,交給多次為我父親傳遞書信的大銀行家錢永銘,由他把兩封信的信箋調包,就是把寫給毛主席的信,放在給蔣總統的信封里,反之亦然,然後分別送出。

為什麼選擇錢永銘呢?他是上海著名的金融家,我父親多年的摯交,也是有名的“酒鬼”,非常喜歡喝酒,常常喝得酩酊大醉。由他來辦理,順理成章,萬一怪罪下來,也有個酒後誤事的藉口。收到信後,毛主席和蔣總統自然心領神會,知道我父親既不去臺灣,也不回大陸,暫居香港,選擇了中間道路,誰也不得罪,這可能是他一生中最後、也是最大一次體現了他的“刀切豆腐兩面光”的處世原則了。從此以後,無論是大陸還是臺灣,就都不在你爭我搶地拉我父親了。這個調包計,實際上是三全其美的妙計。

當然,這種事情當時肯定是不可以對外講的,所以,在胡敘五的書里,這個事情根本沒有提的!而且,這件事情如果露陷了,我父親還可以推說是我手下的人辦錯了,不是他的意思。這就是為什麼會有錢永銘喝醉酒,放錯了信封的說法。

錢永銘放錯信封的說法是我大姐杜美如講的。在上海世博會的時候,導演賈柯章拍了紀錄片,記述上海的一百位名人,就包括我父親,他們采訪了我的大姐,把她講我父親的故事記錄下來了。我大姐講到了我父親在香港分別給毛主席和蔣總統寫信的事,她說,在寫完信以後,我父親把信交給錢永銘,但是錢永銘喝醉酒了,把信裝錯信封送了出去。

我認為這是只知其一不知其二。我跟錢永銘在上海、香港見過好多次,我父親把這麼重要的事情交給錢永銘,錢永銘是上海著名的銀行家,曾經當過近十年的復旦大學董事長,是個非常嚴謹的人,怎麼可能犯這麼簡單的錯誤呢?不過,有一條,錢永銘的確歡喜喝酒,也經常喝醉,他喝醉時我都看見過,周圍的朋友都知道他的這個特點。所以,就把信封放錯的這件事情推在錢永銘身上,讓錢永銘背這個所謂的黑鍋了!

還有一個重要的原因,當時不好把駱清華說出來,就是因為駱清華在紹興老家還有人,家里面的人還都在紹興,錢永銘的家里人都出來了,推在錢永銘身上,是為了避免給駱清華在紹興的家人帶來麻煩。當時我父親他們離開上海的時候,只是想到香港先暫時避一避,駱清華他們就跟著我父親一起出來了,家里人還留在老家紹興。

其實,抗戰以後,我父親就對政治失去了興趣,他看得很透。到了香港以後就更沒興趣,對無論是國民黨還是共產黨,他看得很清楚,都不想接觸了。

我父親留在香港,可能是最好的選擇。對臺灣來說,大家對我父親的印象是積極募捐賑災抗日;對于大陸來講,我父親也曾多次幫助新四軍和共產黨,包括上海的地下黨,所以,新政府也沒有怎麼為難留在上海的杜家人,二樓太太和五哥、六哥當時都在上海。我父親臨終時,沒有更多的錢,給更多普通民眾留下一個印象是,我父親不是為了錢,這一生掙了、撒了多少錢,那怕是說販賣鴉片、開賭場賺來的,不管用什麼方法掙的錢,他都不在乎錢,不是僅僅是為了錢,而是大把地撒出去,幫助朋友,支持賑災,也募捐了無數賑災款和抗日款。相反,在臨終時,沒有多少錢留給後代,留下的那點錢與他所曾經花過的錢,簡直是不足掛齒。這說明我父親一輩子并不是為了錢,是為了朋友的義氣和民族的氣節。

我三哥就是蔣經國在上海打老虎時被抓的杜維屏,後來和二哥杜維垣一樣到了美國,他們曾經計劃安排我父親和全家去美國,後來要辦與孟小冬的婚禮推遲了,加上我父親身體後來一直不好,就沒辦成。實際上,我父親也不會去美國的,他還是要住在香港,因為香港究竟還是中國的地方,人情味很重,他的故鄉故土的觀念很強,他不愿意離開。

現在回過頭來看,我認為促使我父親采取這個計謀的內心想法是,他一生在政治漩渦里周旋,他看穿了、厭倦了政治。他選擇了既不去臺灣,也沒回大陸,更不愿意去國外,最後病逝在香港,安厝臺灣,期望葬回老家浦東高橋,落葉歸根!

(選自《我的父親杜月笙暨杜府舊事:杜維善口述歷史》中華書局(香港)有限公司,2020年8月全國上市,海外讀者在香港“文化閱讀購物平臺”(mybookone.com.hk)內地淘寶天貓購買 )

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。