上期讲到世界鲑鱼之都坎贝尔河时,我头脑中闪现的下一篇不是温哥华岛最北端的哈迪港和电报湾,而是同样有着很大名头的BC内陆小镇利卢埃特(Lillooet),该镇盛产加拿大碧玉,号称世界碧玉之都!然而,我们走进去之前对它一无所知,而走出之后,却也知道碧玉不过是它丰富历史的很小一部分。

从温岛回到家中,稍稍休息两天,我们又驾车出发,这次的目的地是BC内陆。邻居建议我们走环形路,先沿1号高速往东开,经希望镇(HOPE)、基洛纳(Kelowna)、灰熊镇(Revelstoke),出BC省,进入洛基山脉,到班芙国家公园旧地重游,再从西线5号路接99号,经坎露普斯(Kamloops)、威士勒(Whistler)回到温哥华。邻居极赞西线的风光,让我们一定要亲身体验一回。

从经济状况看,西线没有东线繁荣,也没有东线那么多热门景点,很多国际游客基本上最西也就到大名鼎鼎滑雪胜地威士勒就止步了。我们来加拿大二十年,这还是第一次走这条线。从5号路南下到坎露普斯再折往99号路经过的一带,第一印象是荒芜贫瘠,人迹罕至。尤其其中走了一小段97路,竟看到有警示牌提醒,这是犯罪高发路段,令我们顿时有了一种随时可能被横刀立马的拦路劫匪大喝留下买路钱的即视感。

渐渐地,看上去乏善足陈的山峰开始呈现出千沟万壑的气象,满山植被多是顶端开着小黄花的矮小灌木,簇簇丛立于峰面斜坡,虽强风骤雨而不折,观之令人精神大振。路的旁边就是蜿蜒南下的菲莎河(Fraser River),它随形取势,时宽时窄,有如游龙,将苍茫群山切割成无数的峡谷和关隘,万千气象扑面而来,处处是拍西部电影大片的理想素材。我们不时靠路边停车,下来观景拍照,白邻诚不欺我也!

一路景色叹为观止,如果能在此宿营数日,观赏朝霞和晚照之下的沟壑峡谷,一定会有更好印记,但因过往车辆少,又有前面警示牌的后遗症,加之前段时间BC北部刚刚发生过问题青年在高速路上随机杀死五人的案例,我们不敢在路边停留过长。到了中午吃饭时间,决定去找个小镇子休息做饭,于是,就这么机缘凑巧,我们很偶然地走进了Lillooet小镇。

在小镇泊好车,吃了简餐,我们下车随意转转。这个类似中国偏远乡镇的小镇与其他内陆偏远小镇一样,显得落后而冷清。整个镇上只有一条主街,我们泊车的小广场就算是镇中心了。其间有个不大的平房建筑是当地博物馆,因疫情没有开放,但博物馆外墙上的介绍文字及小广场上树立的告示牌和影印照片,大致介绍了小镇的历史。而镇里随处可见立着摆放的诸多碧玉原石,昭示着这一近年被国际商家炒热的BC碧玉,在当地不过是司空见惯的建筑类材料。

小广场草坪里有几张野餐桌,散坐着当地无所事事的一群原住民,与街头擦肩而过的他们一样,都有一股浓浓的大麻味。这就是拿政府补贴可以不事生产的印第安人的原生态:从生到死,不必努力学习、勤奋工作,没有更高的人生价值追求,加上大麻合法化,吸食大麻成了生活乐趣与精神必需品,他们普遍有着懒散的生活习性,学历不高,能读到高中毕业已经是很有上进心的学生了,能接受高等教育的更少。或许这正好是占了这块土地的主导者所希望的一种自生自灭状态。

虽然各种场合下的媒体和政府都表现出感谢原住民的政治正确;三级政府的重大仪典也都有原住民首领穿着民族服装妆点其间;大酋长的女儿已经可以进入内阁,做到国家的司法部长等等,但原住民生活状况的不断边缘化也是可以看得到的。在一些偏远地区,原住民的医疗和教育一直落后甚至完全缺乏,连清洁饮用水都会成为一个常议常新的话题,而讨论多回,也少有迅速而到位的财政拨款,可以架设自来水管,让原住民社区喝上干净水。

我们上去和原住民们聊天,进一步了解当地历史。或许是相同的肤色,或许是我们谦?的态度,总之,彼此交谈甚欢,又是合影又是学手势,还留了其中两位在脸书上的帐号,答应下回再来还和他们联系。到了告别之时,我们已经成了他们的brother和sister。在他们指引和介绍下,我们又去了几处小镇遗址,其中最重要的是邮局后街的一个民宅,那里曾是小镇名人日裔医生Masajiro Miyazaki的住所。

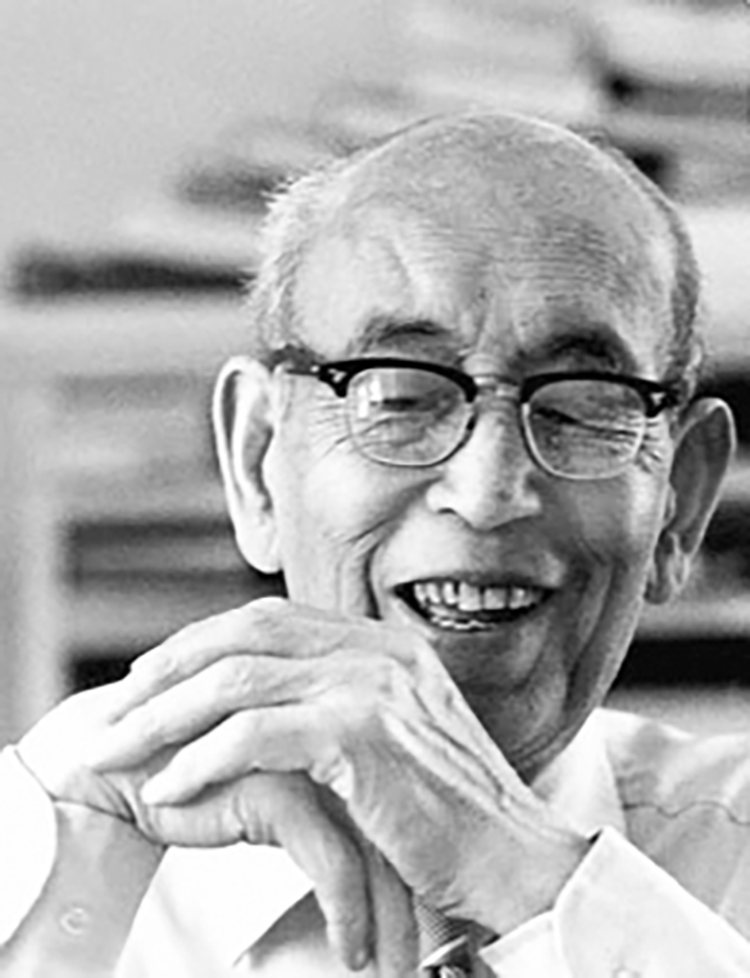

Miyazaki是日裔移民第二代,1899年出生于日本,14岁随父母移民加拿大。家境富裕,毕业于UBC医学院,1929年在美国密苏里取得行医执照。后来他回到BC省,在温西开了一家私人诊所,二战之前,他已是有房有车的中产阶层。二战爆发后,他和家人被当时的加拿大政府安置到了Lillooet。没错,我们现在看到的这个小镇,正是当时设立的五个日本人集中营之一。迁来的日本人并未住进镇里(借口是受原住民排斥),而是离小镇还有几十里地、没有公路也不通车的更远山区。

这些日本人的家庭资产全部被没收,战后也没有退还,说是已经用作他们去集中营的转移与安置费了。有的日本人曾经拥有两至三套房屋,他们的孩子本来就象Miyazaki一样,有条件接受很好的高等教育,但集中营政策让他们资产归零。战后这些人有的回到了温哥华,有的就留在了当地,当然,还有的就没熬过那些年,或者是受不了精神上的屈辱而自杀,或者是受不了山区的寒冷和艰苦的生活条件而病亡。回到温哥华的日本人不得不从头开始,只能租住别人家的地下室,去做一些体力零工,他们的孩子失去了上好学校的条件,他们的社会阶层从战前的中产沦落到了社会底层。

Miyazaki就是没回去而留在当地的那一类。他幸运地住进了镇里的这栋房,是因为当地缺乏愿意来此服务的医生。Miyazaki有此一技之长,不仅是全科医生(内外科、妇科、接生、儿科等等),还是法医,也是入敛师,甚至还做兽医!他要为小镇居民(白人和原住民)服务,也要到集中营为他的受难同胞看病。因为他的医术和奉献,他赢得了当地居民的尊重,1947年,他用来做行医诊所的这所房子的主人将房子赠给了他。1950年,他被选为小城的议员,1977年,他获得了加拿大勋章,1983年他离开本镇,将此住所捐给了当地政府。1984年Miyazaki去世。他生前写下《我在加拿大的六十年》,回顾了他的移民人生,其中大半部份是在Lilloot度过的。

这所房子的来历也很有意思:1877年,爱尔兰移民Caspar Phair来到小镇当教师,同一年,英国姑娘CeriseArmit Eyre也来此地投奔母亲和继父。他俩于1879年结婚,之后诞育了两个儿子。他们雇工匠建造了这所房屋,命名为Longfordhouse.1933年,夫妇去世,由其子"Artie"Phair继承了这栋房屋。这个年轻人喜欢到处摄影,没有他的图片,Lilloot的宝贵历史就不会为世人所知。正是他,在集中营附近的Bridge river拍照时,巧遇了Miyazaki医生。他马上回来起草一份请愿书,找到小镇一些有名望的居民联合签字,请求让医生回到小镇,并将自己房屋的一层给了Miyazaki一家居住和行医。之后,更将整个房屋过户给了Miyazaki。

这所房屋和医生的故事让我们知道,大时代无情背景之下个人命运与前途的无奈。而身处如此悲情的不幸之中,我们仍然能看到人与人之间的善意、良知与温暖。疫情之下,原本对人类进步颇为乐观的我,于世界大同的愿景寄望甚多,也相信21世纪的今天,国与国之间,种族与种族之间,不应该再有如一战二战那样大规模战争对抗和集中营这种牵连到普通人的种族迫害。然而现实中我们却每每被听闻的一些仇恨与敌意案例所打击。唉,人类有时候看上去真的并不比进化了的猴群更聪明和更文明。

小镇的历史还有淘金、筑路与华工的历史,我以后再详细写。这里只简介一二。华工凭借自身的苦干能干与勤俭节约,甚至把别人丢弃的金砂再做二次处理,由此积累了相当多的财富,一度垄断了小镇的全部商业活动,成了当地首富和商会的领袖,建起了规模不小的中国城。他们还在淘金过程中发现了碧玉,并将之切割打磨,制成行销世界的一种新玉石。如果没有人头税,他们积攒的财富完全可以改变下一代的整个人生。

就象二战中对日本人资产的剥夺一样,人头税也是对华人资产的剥夺,而印第安原住民语言的湮没更是一种无形的文化剥夺。所有这些,都是加拿大必须检讨与反思的历史。而博物馆墙上的文字介绍,在历史观上首先有两点纠正的必要:其一,淡化日本人集中营的黑历史,称之为relocated,会导致后人误读这段种族迫害历史;其二,在提及华工对本地社区的贡献之后,对华工有不公平的微词,称他们不肯多消费,而是攒钱寄钱回家乡,从而为征收人头税找到合理性。

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。