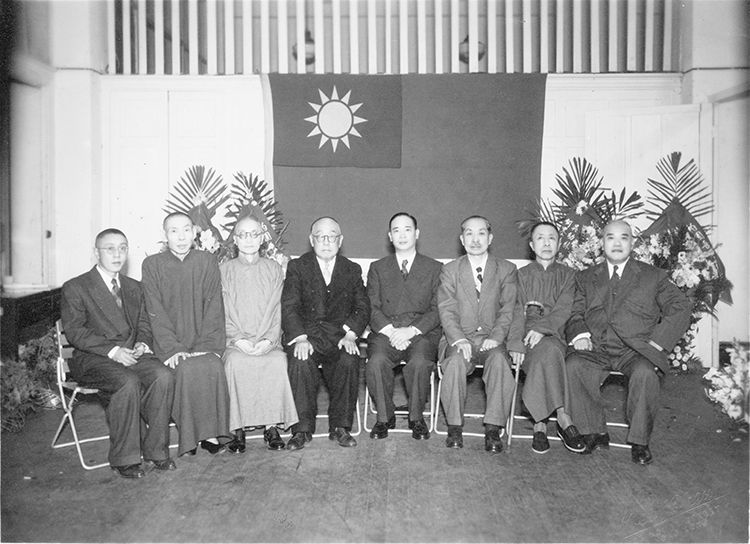

抗戰勝利后,我父親回到上海,他為抗戰做了很多有益的事情,滿以為是凱旋而歸,受到隆重歡迎,沒想到迎接他的是“打倒惡勢力!打倒杜月笙!”的當頭一棒。后來,我父親被推選為上海市議會會長,選上后又辭掉,這里面是有政治因素的。這與蔣總統是不是有關系,就不曉得了,但是,很可能是蔣顧慮到我父親抗戰勝利后的勢力太大了,而且又是在上海,我父親的發家之地,這個地方太敏感了。

實際上,我認為蔣家的勢力,一直就沒有完全影響到、控制到上海。那個時候在上海,蔣家有些事情是行不通的,人家是不完全買他的帳的,南京才是蔣家的地盤。如果說,蔣是強龍的話,那我父親就是地頭,強龍是壓不過地頭的。蔣經國在上海灘打虎,實際上是要打打地頭的威風,沒有用的。蔣經國最后的辭職,打老虎都沒有成功,就證明蔣家的勢力實際上是控制不了上海的。我父親從離開上海到病逝香港,蔣總統就一刻也沒有停止拉攏我父親去臺灣。但是,我父親心里非常清楚,蔣一直是在利用他,有用時,請上廳堂;用后,棄之如敝履,甚至過河拆橋。就像后來我父親在花甲之年時自己說的那樣:“他們是把我當夜壺,用過之后,就要火速點藏到床底下去。”

這里面有很多錯綜復雜的因素,蔣總統和蔣經國父子,對我父親的看法不完全相同。蔣總統是一種看法,但蔣經國就另外一個看法了。而且他們下面還有一批人,也有其他的看法,所以,你就沒有辦法八面玲瓏了,你跟他好,表面上很好,到時候,他捅你一刀,你知都不知道。在胡敘五寫的書里,就講到了臺灣的《中央日報》,點名指責我父親是政治垃圾,是土豪劣紳,是殘渣余孽。這個就是蔣經國讓他們發表的,就說明,蔣氏父子的看法也是不一樣的。所以,還是我父親看得對,既不去臺灣,也不回大陸,就在香港。

其實,在我父親的眼里,共產黨和國民黨都是中國人,這是他最主要的一個看法。抗戰時是這樣的,后來也是這樣的,他不會去討好國民黨,也不會去得罪共產黨。抗戰的時候,我父親周旋于各方勢力之間,為了抗日,聯合各種抗日的力量。在上海幫助軍統特工開展工作,也同時幫助共產黨的地下黨開展工作,還利用汪偽政權中的很多熟人,比方講周佛海、陳公博、褚民誼,還有日本人,通過徐采丞接觸的日本人,所以,我父親那個時候,在國民黨軍統、共產黨、汪偽七十六號和日本人之間建立各種關系,從中斡旋,為抗日做事情。

其實,我認為,我父親在與國民黨、共產黨的交往中,最糾結不開、割舍不下的,不是共產黨,反而是國民黨和蔣總統。

如果說,抗戰時我父親得到蔣總統重用,那是因為他那個時候需要我父親和幫會的力量;勝利后,就不同了,蔣總統以為自己已經完全可以掌控局面了,所以我父親就被拋棄了。抗戰勝利后,我父親在上海遇到的一系列挫折,就是因為勝利后,上海取締了租界,蔣的勢力達到頂峰,自認為他們可以達到并控制上海,我父親已經過時了,就像用過的夜壺,被拋棄了。

我父親的秘書胡敘五后來在一篇“杜月笙拒絕赴臺定居內幕”的文章,說明了這個過程,從提出“打倒惡勢力!打倒杜月笙!”到上海市議長頭銜的“退讓”,都是蔣精心安排的。甚至,后來蔣經國在上海打老虎和上海經濟管制的失敗,歸罪于我父親,成了替罪羊。在保密局呈送給蔣總統的密電里說:杜月笙對逮捕杜維屏的極度不滿而將所能控制之工廠,均以原料缺乏為辭,逐漸停止開工,并促成黑市交易,搶購風潮,籍以報復。顯然,密電把我父親歸罪于上海“經濟管制”失敗,導致蔣經國下臺的主要原因。

蔣氏父子在上海碰到了釘子以后,似乎又想起了我父親。上海解放前夕,國民政府大勢已去,蔣總統親自召見我父親,希望利用我父親的威望組織“上海各界自救救國聯合會”,授意我父親積極籌款,盡最大努力保衛上海。據徐鑄成記載,1949年3月下旬,蔣總統在南京再次召見我父親說:“必要時攜家小去臺灣,協助黨國共圖復興大業”。3月23日南京解放,上海岌岌可危。當時退居在奉化溪口老家的蔣總統仍念念不忘我父親,電令上海市長吳國楨、警察局長毛森等,力勸我父親去臺。

然而,1949年7月18日,已經遷至臺北的《中央日報》,刊登“本黨歷史的新頁”為題的社論,點名所謂的上海“聞人、皇帝”,“逆襲”上海打老虎經濟管制而失敗,本質上是“買辦流氓、土豪劣紳,本都是時代的渣滓,應在肅清之列”。這實際上是一些臺北擁護蔣經國的勢力,借此社論為蔣經國鳴不平,這種聲音與之前保密局的報告是一脈相承的。

(選自《我的父親杜月笙暨杜府舊事:杜維善口述歷史》中華書局(香港)有限公司,2020年8月全國上市,海外讀者在香港“文化閱讀購物平臺”(mybookone.com.hk)內地淘寶天貓購買 )

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。