四月的傍晚,日光的余晖斜照在泛出黄绿的树枝间,正准备到海边走走,天色突然阴沉,像剧场开演前灯光转暗,接着噼里啪啦一阵雨加冰雹,雷声震得玻璃窗发颤。一排樱花树刚刚绽放,还没来得及让人欣赏,就被打得七零八落。遂想到突然被炮火惊破睡梦的乌克兰人,还有叙利亚、索马里、也门等国土上此起彼伏的空袭轰炸,战火下无辜无助无奈的贫民百姓……近年来接二连三猝不及防的天灾人祸频发警讯:你永远不知道意外和明天哪个先到。

记得女儿小时候每天早上去上学,一定要跟我紧紧拥抱,好像要久别。我就笑她Play drama(演戏)。她却一本正经地说了一串万一,我急忙堵捂住她的小嘴。尽管成年人的世界,世事无常几个字仿若达摩克利斯剑悬在头顶,但人们总是侥幸那剑是悬在他人的头顶,而非自己的。

今年2月24日突然爆发的俄乌战争,从震惊、愤怒、悲哀,到疑惑与忧思,看到新闻里那些瞬间失去家园、生离死别的人们,幼年的女儿紧搂着妈咪说万一的情形闪回眼前,那么小的孩子就隐隐感知灾难随时发生的可能,此刻想来特别心悸。尽管我们远离战区,但谁又能置身世界之外独享岁月静好呢?每天看到听到新闻里令人一再震惊的消息,还有种种谎言、谣传,扑朔迷离,真让人惶惶不安提心吊胆。这种时候谁能安慰谁呢?

战争把一条条鲜活的生命变成屠刀,砍杀他人,也被他人砍杀,血腥暴力之下,文学艺术何其脆弱,似是无用之物。诺贝尔文学奖得主爱尔兰诗人希尼说过,“从来没有一首诗能抵挡住一辆坦克……但从另一种意义上说,诗的功效又是无限的。”最柔弱的事物偏是最坚韧的,狂涛之下,静水深流。历史上多少渴望永延帝祚的王者,却终究没人活过一篇美丽的诗词、一曲动人的乐章。不妨让我们暂且从纷乱的现实里抽身,把视线转移到经典的文学和艺术,透过前电脑时代的文字,再次感悟那些昨天已被揭示的道理,在今天和明天仍有一席之地。

自人类历史有了国家之后,霸权与强权的丛林世界从来就没有真正的平等和睦,地球这个本该是人类共同安享的家园,就如明月空悬,成为一个可望而不可及的美好愿望。或许正因此,一代又一代的文学家艺术家们仰望星空,不懈地创造着人类共享的精神家园。罗曼·罗兰曾借用克里斯朵夫之口说过这样的话:假如这世上没有太阳,艺术家便要去创造一个太阳。而再大的强权,再强的霸主,也不能把太阳据为已有。

想起数年前一则旧闻,那是2009年伟大的批判现实主义作家果戈里诞辰200周年时发生的事。这位世界文学史公认的俄国现实主义文学的奠基人,生于俄罗斯帝国时代的乌克兰波尔塔瓦省。于是在纪念大师诞辰之际,俄罗斯和乌克兰两国间围绕大作家的国籍归属权的战火,从各自的学术期刊一路烧到网上的维基百科。民族主义意识强烈的译者把俄罗斯语的原作翻译成乌克兰语,甚至擅自改动了书中的句子,将“伟大的俄罗斯大地”变为“伟大的乌克兰大地”。

果戈理出生在乌克兰,他绝大部分的创作和生活都在俄罗斯,最后也是在莫斯科去世。同时不能否认的是,果戈理满怀深情地书写了乌克兰的历史,也深情回忆了他在乌克兰的一些往事。同样,《大师和玛格丽特》的作者,前苏联著名作家布尔加科夫生于乌克兰基辅,深受前辈同乡果戈理的影响,并终生用俄语写作,自他21岁时去了莫斯科,直到1940年在此去世。类似果戈里的国籍归属也同样发生在布尔加科夫身上,两国学界不断为此发生争执。俄裔美国作家纳博科夫曾慨叹,“我们都是从果戈里的外套下钻出来的。”实际上,分裂果戈理或是布尔加科夫,就如乌克兰小说家、国会议员弗拉基米尔·亚沃里夫斯基所说,是“企图将空气或永恒不变的苍穹一分为二。”

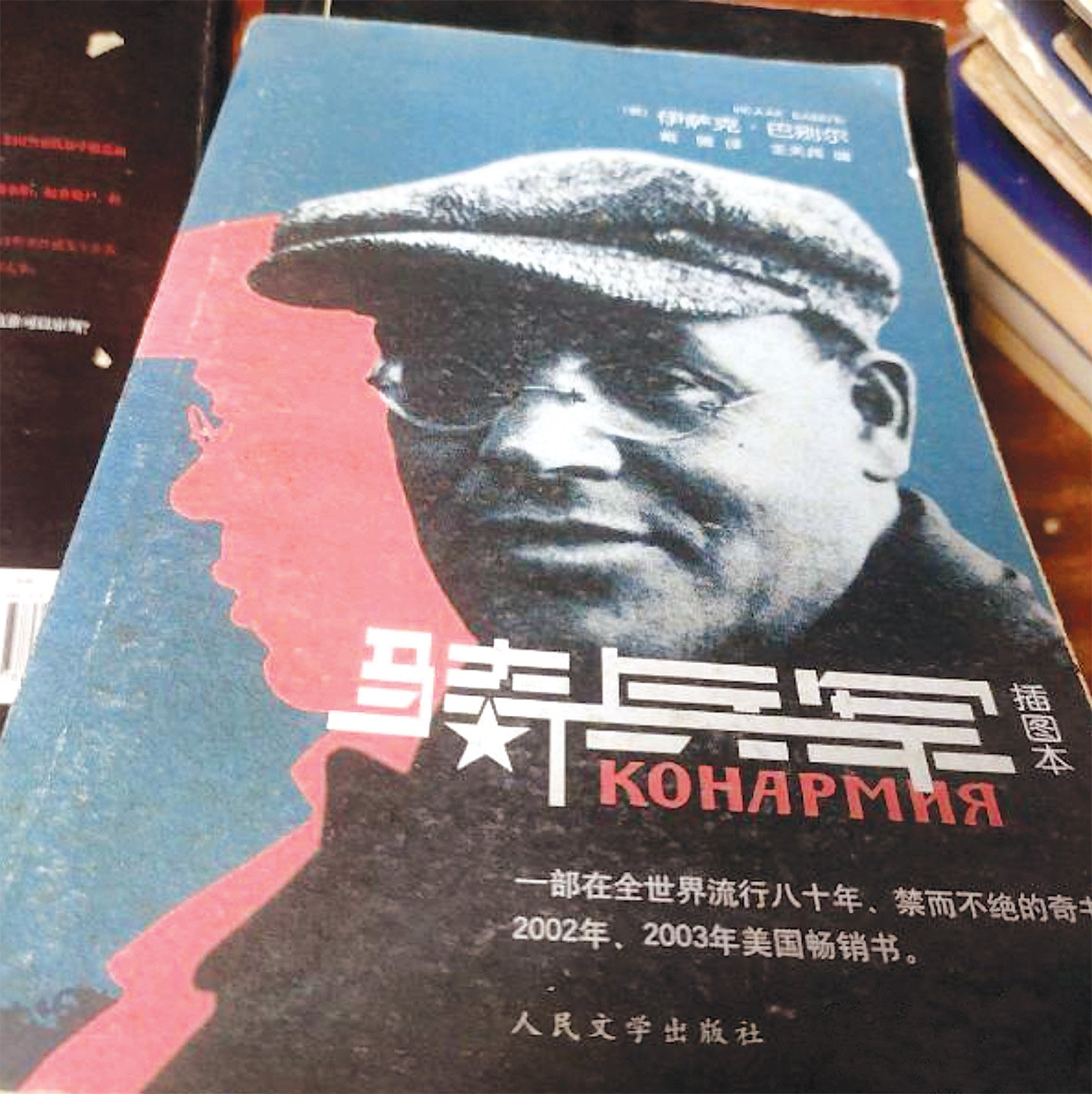

在现实中,领土争端、自然资源和能源之争,已成人类和平的梦魇。只有在伟大的文学和艺术世界里,没有国界疆域、没有种族隔阂,没有高低贵贱,那里充满悲悯、真理、美与爱。那些文字如小小的种子,不管落在哪片土地的哪个角落,只要生根开花,便是人类共有的风景。我们耳熟能详的许多伟大的俄罗斯作家、诗人、艺术家,他们都与乌克兰有着不可分割的血脉渊源,很多人原来是出生在乌克兰土地上的。如,出生于乌克兰敖德萨、继卡夫卡后又一位震撼世界的20世纪无可非议的文学大师、以《红色骑兵军》闻名的苏联籍犹太作家伊萨克·埃马努伊洛维奇·巴别尔;又如生于苏联时代乌克兰的斯坦斯尼拉夫、2015年以非虚构创作荣获诺贝尔文学奖的白俄罗斯女作家S·A·阿列克谢耶维奇;还有出生于乌克兰基辅的伟大的钢琴家霍洛维兹,画家列宾、康定斯基、库因之等。

这些年为汉语世界读者非常熟悉的俄罗斯“白银时代”代表性诗人阿赫玛托娃,也出生于乌克兰敖德萨,而被誉为“俄罗斯诗歌的月亮”,令人马上联想到曾被称为“俄罗斯诗歌的太阳”的普希金,阿赫玛托娃的名字和作品并不能因为现实中的国际地缘政治而被分割。她的《安魂曲》仿佛就是为现代战火之下丧生的亡魂所写的一曲悼词与挽歌。她在《恐惧》一诗中所描述的“月亮的光线涂抹着斧子”的惊惧画面,刻画出任何时代战争与白色恐怖之下人们的心理。

被誉为二十世纪继里尔克之后最伟大的德语诗人保罗·策兰,其出生地泽诺维奇,原属奥匈帝国,后归属罗马尼亚,也是现今的乌克兰境内。策兰父母丧生纳粹集中营和他自己死里逃生、多年流亡的悲惨经历,使他把揭露人类历史上最残忍的纳粹集中营罪行视为自己身为诗人的职责,其伟大的反纳粹诗篇《死亡赋格》是欧洲战后诗歌绝对绕不过去的。这位始终顶着死亡和暴力的诗人,终于患上精神分裂症,自沉于塞纳河。策兰很早就以诗的方式切入难以穿透的命运,给世界贡献了关于死亡和暴力的绝唱,在今天读来尤为震撼。

谈到乌克兰文学,必定绕不过塔拉斯·谢甫琴科。作为诗人和艺术家,他被誉为乌克兰近现代文学的奠基人和乌克兰文学语言的建立者。在他短暂的47年的生命中,24年是农奴,而后10年流放,其他13个所谓“自由”的年头,则是在沙皇的宪警监视之下度过的。他的作品表达的都是对沙俄专制暴政下的反抗,和鼓舞人民争取自由和民族独立的精神。曾以诗篇为自己留下“遗嘱”,按照他诗中的愿望,死于彼得堡的谢甫琴科,最后葬于乌克兰第聂伯河畔的故乡土地上。1854年12月25日在乌克兰的古城彼烈雅斯拉夫,诗人卧病时写下“当我死了的时候,/把我在坟墓里深深地埋葬,/在那辽阔的草原中间,/在我亲爱的乌克兰故乡……”此诗原本没有标题,后人按照诗里的遗志,将其称为“遗嘱”,曾由很多乌克兰作曲家谱成歌曲。谢甫琴科生前靠绘画吃饭,死后以诗歌永生。

看过电影《钢琴家》的观众,一定不会忘记那个纳粹军官发现了躲藏在炸毁的大楼废墟里的钢琴家,命他在断垣残壁里幸存的一架钢琴上弹奏一曲。钢琴家在惊恐中坐到钢琴面前,当他的手触摸到黑白键,恐惧消失了,萧邦著名的反战作品《G小调第一钢琴叙事曲》从他枯瘦的指间流出。至此,被感动的纳粹军官下决心帮助钢琴家,终于使他成为战争幸存者。这个故事并非虚构,而是二战时期波兰钢琴家瓦迪斯瓦夫·什皮尔曼的亲身经历。由乌克兰出生的美籍俄罗斯作曲家、钢琴家霍洛维兹演奏的这首跌宕起伏的悲愤而激越的钢琴诗,充分体现出俄罗斯经典艺术厚重的悲剧性的特质,是我听过的多个版本中,表达最为深刻和富于震撼力的。听过这位古典浪漫派钢琴的最后一位巨人演奏的萧邦,你才能领会深沉痛楚的悲剧中的浪漫。

斧头能轻易地砍掉脑袋,却砍不断一首诗篇;炮弹瞬间就炸毁一座城池,却炸不烂一曲乐章。想到俄乌战争之初有一段这样的对话:

乌克兰妇女:“你会杀死我吗?”

俄罗斯士兵:“不会,除非我不得不这么做。”

乌克兰妇女:“那请收好这包葵花子,无论是你或者我死在这片土地上,这里都会开出花。”

今天,当我们捧读和聆听那些动美丽的诗篇和音乐、凝视那些动人的画作,一如看到久远年代里的种子,依然在近处开花,在眼前全新地绽放,它们超越了乌克兰,超越了俄罗斯,超越了岁月和历史,愿我们现世里日渐麻木的人性,在这些伟大的文学和艺术的灵魂一次次全新绽放中复活吧!请允许我借用阿赫玛托娃的诗句祈祷:“我把光滑的十字架贴近:上帝,还给我灵魂以安宁!

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。